スコアの深読み

第21回

ルトスワフスキの「管理された偶然性」とは何か

2つの「管理された偶然性」

「偶然性の音楽」といえば、ジョン・ケージ(1912~92)の代名詞といって過言ではないが、そこから派生した「管理された偶然性(英:controlled aleatorism/仏:aléatoire contrôlé)」という概念は大きく2つの系譜に分かれる。

ひとつめは、ピエール・ブーレーズ(1925~2016)が論文『骰子(さいころ)(Aléa)』において東洋趣味な哲学を借用した偶然性(つまりケージのこと)を批判し、それを乗り越える意味で提示した「管理された偶然性」である。これはブーレーズが《ピアノ・ソナタ第3番》(1955~57/1963)などで実践したように、作品がいくつかの部品に分かれており、その演奏順を(作曲者が定めたルールに沿って)奏者が決めるというコンセプトを指すことが多い。そのため、カールハインツ・シュトックハウゼン(1928~2007)が《クラヴィーア曲 Ⅺ》(1956)などで使用した「可変形式(variable Form)」も同類とみなされる。

それに対して今回、議論したいのはポーランドの作曲家ヴィトルト・ルトスワフスキ(1913~94)による「管理された偶然性」だ。複数の楽器がテンポを共有することなく指定されたフレーズを繰り返すことで、モアレ状の響きを生み出す書法である。ケージから示唆を受けたという点はブーレーズと共通しているが、はっきりいってその内実は全くの別物なのだ。

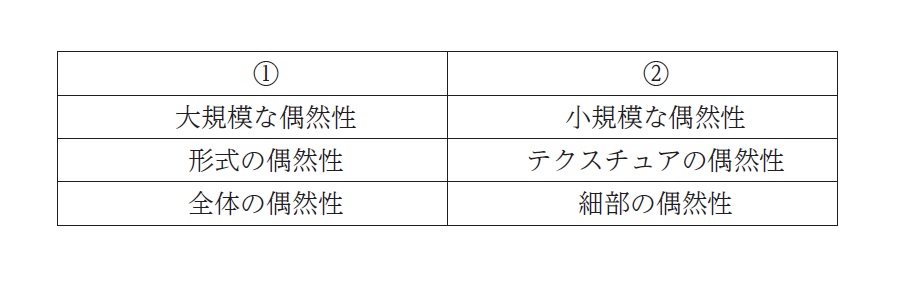

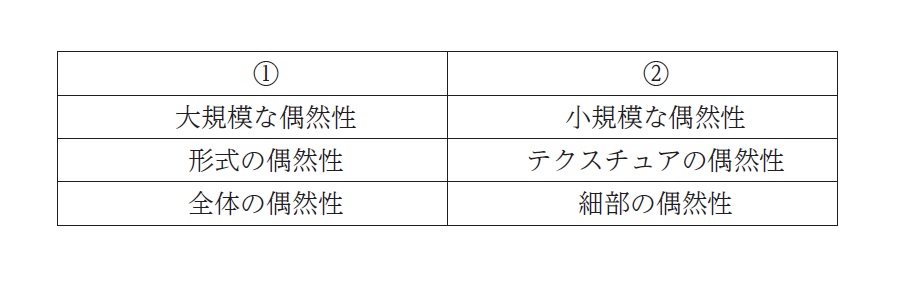

ルトスワフスキは1962年、アメリカのバークシャー(現タングルウッド)音楽センターで行った講義において、「偶然性(aleatorism)」をいくつかの特徴に基づき、2つに分類している。

このうち①がブーレーズ的な「管理された偶然性」にあたるのだが、ルトスワフスキはジェルジ・リゲティ(1923~2006)の論文『音楽形式の変容(Wandlungen der musikalischen Form)』(1960)を参照して、作品内外で繰り返しを嫌う作曲家の「アレルギー」(※リゲティの表現)が①を生んだ起源であると指摘。しかしながら、それゆえに作品全体の部品が並び替えられても区別がつきづらく、驚きや意外性は生じづらいのだと看破した。

このうち①がブーレーズ的な「管理された偶然性」にあたるのだが、ルトスワフスキはジェルジ・リゲティ(1923~2006)の論文『音楽形式の変容(Wandlungen der musikalischen Form)』(1960)を参照して、作品内外で繰り返しを嫌う作曲家の「アレルギー」(※リゲティの表現)が①を生んだ起源であると指摘。しかしながら、それゆえに作品全体の部品が並び替えられても区別がつきづらく、驚きや意外性は生じづらいのだと看破した。

そしてルトスワフスキは、自身が繰り返しを嫌っておらず、①を実践したこともないとして、ブーレーズらのスタンスと相容れないと明言。さらにシュトックハウゼンやルイジ・ノーノ(1924~1990)の作品に求められるアンサンブルが複雑すぎることを遠回りに批判した上で、自身の用いる②であれば演奏者一人ひとりが窮屈な思いをせず、彼らが培った技術力や表現力を活かせるのだと主張している。この時に具体例として挙げているのが②を実践した初期の例である室内オーケストラ作品《ヴェネツィアの遊戯》(1960~61)だ。

とはいえ、ルトスワフスキの書法は「偶然性」といえるのかと疑問に思われた方もいるだろう。偶然が生じているのは、あくまで楽器間の対位法的な関係のみなのだから。実際、ブーレーズの「管理された偶然性」と区別するためにも(ルトスワフスキが自作の弦楽四重奏曲〔1964〕の解説で用いた)「偶然性の対位法(aleatory counterpoint)」と呼ぶべきだという意見もあるが広まっておらず、いまだにルトスワフスキの書法も「管理された偶然性」と呼ばれることが一般的なのである。

ひとつめは、ピエール・ブーレーズ(1925~2016)が論文『骰子(さいころ)(Aléa)』において東洋趣味な哲学を借用した偶然性(つまりケージのこと)を批判し、それを乗り越える意味で提示した「管理された偶然性」である。これはブーレーズが《ピアノ・ソナタ第3番》(1955~57/1963)などで実践したように、作品がいくつかの部品に分かれており、その演奏順を(作曲者が定めたルールに沿って)奏者が決めるというコンセプトを指すことが多い。そのため、カールハインツ・シュトックハウゼン(1928~2007)が《クラヴィーア曲 Ⅺ》(1956)などで使用した「可変形式(variable Form)」も同類とみなされる。

それに対して今回、議論したいのはポーランドの作曲家ヴィトルト・ルトスワフスキ(1913~94)による「管理された偶然性」だ。複数の楽器がテンポを共有することなく指定されたフレーズを繰り返すことで、モアレ状の響きを生み出す書法である。ケージから示唆を受けたという点はブーレーズと共通しているが、はっきりいってその内実は全くの別物なのだ。

ルトスワフスキは1962年、アメリカのバークシャー(現タングルウッド)音楽センターで行った講義において、「偶然性(aleatorism)」をいくつかの特徴に基づき、2つに分類している。

そしてルトスワフスキは、自身が繰り返しを嫌っておらず、①を実践したこともないとして、ブーレーズらのスタンスと相容れないと明言。さらにシュトックハウゼンやルイジ・ノーノ(1924~1990)の作品に求められるアンサンブルが複雑すぎることを遠回りに批判した上で、自身の用いる②であれば演奏者一人ひとりが窮屈な思いをせず、彼らが培った技術力や表現力を活かせるのだと主張している。この時に具体例として挙げているのが②を実践した初期の例である室内オーケストラ作品《ヴェネツィアの遊戯》(1960~61)だ。

とはいえ、ルトスワフスキの書法は「偶然性」といえるのかと疑問に思われた方もいるだろう。偶然が生じているのは、あくまで楽器間の対位法的な関係のみなのだから。実際、ブーレーズの「管理された偶然性」と区別するためにも(ルトスワフスキが自作の弦楽四重奏曲〔1964〕の解説で用いた)「偶然性の対位法(aleatory counterpoint)」と呼ぶべきだという意見もあるが広まっておらず、いまだにルトスワフスキの書法も「管理された偶然性」と呼ばれることが一般的なのである。

サウンド・オブジェクト

こうしてルトスワフスキの主張を順に追っていくと、彼の「管理された偶然性(偶然性の対位法)」はケージからの影響のみならず、1960年代初頭にメインストリームになりつつあったブーレーズ、シュトックハウゼン、ノーノといった前衛の旗手たちに抗った結果、生まれたものだということが分かってくる。

もうひとつ興味深いのは「管理された偶然性(偶然性の対位法)」によって生まれた音響をルトスワフスキ自身が、ミュジック・コンクレート(=具体音楽/楽器以外の音も録音・編集して作品の素材とする音楽)の創始者ピエール・シェフェール(1910~1995)が提唱した、楽器の音とそれ以外の音を区別しない「サウンド・オブジェクト(sound object)」になぞらえている点だ。

ルトスワフスキは《ヴェネツィアの遊戯》の作曲中と思われる1960年9月23日と10月19日の2回、「サウンド・オブジェクト」に関するメモ書きを遺している。当時の彼は「音楽とは何か」という本質を突き詰めていたようで、その結果として、音楽からメロディとハーモニーが無くなったとしても、時間軸を含む広義の意味としての「リズム(≒音価)」は必ず残ると考えていた。そしてメロディとハーモニーに代わる概念として、(楽音と非楽音を分けない)「サウンド・オブジェクト」を用いる可能性を模索していたのである。

また別の機会(といっても同時期の1961年頃)には、ウェーベルンを「サウンド・オブジェクト」のプロトタイプに位置づけていたことも踏まえると、ルトスワフスキが音楽を「“リズム”と“音色”の変化によって構成された音響体」として捉え直そうとしていたことが視えてくる。その結果生まれたのが、交響曲第2番(1965~67)やオーケストラのための《書》(1968)であったわけだ。

たまたま前回(2023年3月号/第20回)の本稿で、リゲティによるトーン・クラスターは、電子音楽での試みを生の楽器に移し替えたことで生まれたものであることに触れたが、ルトスワフスキの「管理された偶然性(偶然性の対位法)」にも同じような側面があったのだ。

ちなみに都響が2023年4/21定期Aで取り上げるルトスワフスキのチェロ協奏曲(1969~70)でも「管理された偶然性(偶然性の対位法)」が全編で使われているが、作曲家自身が、独奏チェロに絡んでくる金管楽器を「非難(reprimand)」、チェロの速いフレーズを「逃亡(escape)」にたとえて説明しているように、演劇性を取り入れた作品といえる。ルトスワフスキは具体的な物語性を否定しているが、初演者であるチェリストのロストロポーヴィチが当時置かれていた政治的な立場を鑑みれば、描かれている内容は明らかであろう。この協奏曲が初演された1970年に、ロストロポーヴィチはソ連当局から反体制と見なされたのだから。

もうひとつ興味深いのは「管理された偶然性(偶然性の対位法)」によって生まれた音響をルトスワフスキ自身が、ミュジック・コンクレート(=具体音楽/楽器以外の音も録音・編集して作品の素材とする音楽)の創始者ピエール・シェフェール(1910~1995)が提唱した、楽器の音とそれ以外の音を区別しない「サウンド・オブジェクト(sound object)」になぞらえている点だ。

ルトスワフスキは《ヴェネツィアの遊戯》の作曲中と思われる1960年9月23日と10月19日の2回、「サウンド・オブジェクト」に関するメモ書きを遺している。当時の彼は「音楽とは何か」という本質を突き詰めていたようで、その結果として、音楽からメロディとハーモニーが無くなったとしても、時間軸を含む広義の意味としての「リズム(≒音価)」は必ず残ると考えていた。そしてメロディとハーモニーに代わる概念として、(楽音と非楽音を分けない)「サウンド・オブジェクト」を用いる可能性を模索していたのである。

また別の機会(といっても同時期の1961年頃)には、ウェーベルンを「サウンド・オブジェクト」のプロトタイプに位置づけていたことも踏まえると、ルトスワフスキが音楽を「“リズム”と“音色”の変化によって構成された音響体」として捉え直そうとしていたことが視えてくる。その結果生まれたのが、交響曲第2番(1965~67)やオーケストラのための《書》(1968)であったわけだ。

たまたま前回(2023年3月号/第20回)の本稿で、リゲティによるトーン・クラスターは、電子音楽での試みを生の楽器に移し替えたことで生まれたものであることに触れたが、ルトスワフスキの「管理された偶然性(偶然性の対位法)」にも同じような側面があったのだ。

ちなみに都響が2023年4/21定期Aで取り上げるルトスワフスキのチェロ協奏曲(1969~70)でも「管理された偶然性(偶然性の対位法)」が全編で使われているが、作曲家自身が、独奏チェロに絡んでくる金管楽器を「非難(reprimand)」、チェロの速いフレーズを「逃亡(escape)」にたとえて説明しているように、演劇性を取り入れた作品といえる。ルトスワフスキは具体的な物語性を否定しているが、初演者であるチェリストのロストロポーヴィチが当時置かれていた政治的な立場を鑑みれば、描かれている内容は明らかであろう。この協奏曲が初演された1970年に、ロストロポーヴィチはソ連当局から反体制と見なされたのだから。

「管理された偶然性(偶然性の対位法)」の広がり

演奏者に大きな負荷をかけることなく、複雑なリズムをもった音響を生み出せるのが1960~70年代の「管理された偶然性(偶然性の対位法)」だとすれば、ルトスワフスキが古典回帰指向を強めた1980年代頃からは、この書法を使用した部分とそうではない部分の違いを、《チェーン(鎖)》シリーズのように際立たせたり、逆に交響曲第3番(1981~83)や第4番(1988~92)のように近づけたりしていたのが面白い。同時期に異なる可能性を追求することで、発案者であるルトスワフスキ自身が、この書法が単調なものだと思われぬよう多様な可能性を引き出していたのだ。

それはまた、特定の様式にとらわれることなく使えるこの書法の汎用性の高さを示している。武満徹(1930~96)は「管理された偶然性(偶然性の対位法)」を、先鋭的な《アステリズム》(1968/ピアノとオーケストラのための)においては「宇宙的な爆発」を表現するために使っていたが、ポストモダンの時代へと突入していく《鳥は星形の庭に降りる》(1977/オーケストラのための)では、この書法から妖しく官能的な響きが立ち昇る(おそらく無数の鳥の群れを描いているのだろう)。そして一柳慧(1933~2022)は“空間”などを音楽で表現するために、吉松隆(1953~)は“鳥”の鳴き声と組み合わせてこの書法を使用している。

そしてルトスワフスキが批判的だったブーレーズもまた、大胆に反復的な律動を取り入れた《メサジェスキス》(1976/チェロ独奏と6つのチェロのための)において部分的に「管理された偶然性(偶然性の対位法)」的な書法を使っているのは実に興味深い。6つのチェロがトレモロやトリルで響きを生み出す最中に取り入れることで、一種の手触りを加えているのだと捉えれば、電子音楽との関わりが再び浮かび上がる。

それはまた、特定の様式にとらわれることなく使えるこの書法の汎用性の高さを示している。武満徹(1930~96)は「管理された偶然性(偶然性の対位法)」を、先鋭的な《アステリズム》(1968/ピアノとオーケストラのための)においては「宇宙的な爆発」を表現するために使っていたが、ポストモダンの時代へと突入していく《鳥は星形の庭に降りる》(1977/オーケストラのための)では、この書法から妖しく官能的な響きが立ち昇る(おそらく無数の鳥の群れを描いているのだろう)。そして一柳慧(1933~2022)は“空間”などを音楽で表現するために、吉松隆(1953~)は“鳥”の鳴き声と組み合わせてこの書法を使用している。

そしてルトスワフスキが批判的だったブーレーズもまた、大胆に反復的な律動を取り入れた《メサジェスキス》(1976/チェロ独奏と6つのチェロのための)において部分的に「管理された偶然性(偶然性の対位法)」的な書法を使っているのは実に興味深い。6つのチェロがトレモロやトリルで響きを生み出す最中に取り入れることで、一種の手触りを加えているのだと捉えれば、電子音楽との関わりが再び浮かび上がる。

ルトスワフスキとライヒの共鳴

起源は明らかにルトスワフスキと異なるが、同時代の共鳴として最後に挙げておきたいのがスティーヴ・ライヒ(1936~)の《18人の音楽家のための音楽》(1974~76)だ。ライヒのアンサンブル作品は、テリー・ライリー(1935~)の《In C》(1964)から取り入れたパルスを基調とすることが多いこともあり、「管理された偶然性(偶然性の対位法)」と近づけて語られる機会はほぼないと言っていいだろう。

しかしながら、ライヒの、反復とその中から生まれるズレ(フェイズ・シフティング)はよく知られているように(電子音楽の一種である)テープ音楽での経験から生まれたものであること、《18人の音楽家のための音楽》は当初、(ルトスワフスキの弦楽四重奏曲と同様に)パート譜だけで作曲されたことなど、意外に共通点が多い。作曲からおよそ20年後に第三者によってスコアが作られたのだが、縦線が共有されていない反復パートの記譜はルトスワフスキの「管理された偶然性」と実質的に同じものといえる。

規則的なフェイズ・シフティングを除けば、和音によって刻まれるリズムだけが、異なるテンポで反復されるため、「偶然性の対位法」は生じず、聴覚上の印象は大きく異なっている。だがブーレーズやシュトックハウゼンと異なる道を模索した結果、電気的なテクノロジーから得たアイデアをもとに反復を用いた新しいテクスチュアを生み出した……と捉え直してみれば、ルトスワフスキとライヒの共鳴は全くの偶然と思えなくなるはずだ。

小室敬幸(作曲・音楽学)

しかしながら、ライヒの、反復とその中から生まれるズレ(フェイズ・シフティング)はよく知られているように(電子音楽の一種である)テープ音楽での経験から生まれたものであること、《18人の音楽家のための音楽》は当初、(ルトスワフスキの弦楽四重奏曲と同様に)パート譜だけで作曲されたことなど、意外に共通点が多い。作曲からおよそ20年後に第三者によってスコアが作られたのだが、縦線が共有されていない反復パートの記譜はルトスワフスキの「管理された偶然性」と実質的に同じものといえる。

規則的なフェイズ・シフティングを除けば、和音によって刻まれるリズムだけが、異なるテンポで反復されるため、「偶然性の対位法」は生じず、聴覚上の印象は大きく異なっている。だがブーレーズやシュトックハウゼンと異なる道を模索した結果、電気的なテクノロジーから得たアイデアをもとに反復を用いた新しいテクスチュアを生み出した……と捉え直してみれば、ルトスワフスキとライヒの共鳴は全くの偶然と思えなくなるはずだ。

小室敬幸(作曲・音楽学)

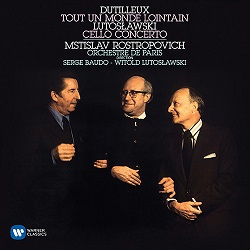

【CD】

デュティユー:チェロ協奏曲《遥かなる遠い国へ》

ルトスワフスキ:チェロ協奏曲

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)

ヴィトルト・ルトスワフスキ指揮 パリ管弦楽団 他

〈録音:1974年11、12月〉

[Warner Classics/2564609019](海外盤)

* ジャケット写真は、左からデュティユー、ロストロポーヴィチ、ルトスワフスキ。ロストロポーヴィチは1970年にソ連当局から「反体制派」と見なされて国内の演奏活動を停止させられ、1974年に亡命した。ルトスワフスキのチェロ協奏曲はまさにその時期の作品で、当局と苦闘していた1970年にロストロポーヴィチが世界初演。当盤は亡命した年に録音されている。異様なまでのハイ・テンションによる、緊張感とエネルギーに満ちた演奏だ。

デュティユー:チェロ協奏曲《遥かなる遠い国へ》

ルトスワフスキ:チェロ協奏曲

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)

ヴィトルト・ルトスワフスキ指揮 パリ管弦楽団 他

〈録音:1974年11、12月〉

[Warner Classics/2564609019](海外盤)

* ジャケット写真は、左からデュティユー、ロストロポーヴィチ、ルトスワフスキ。ロストロポーヴィチは1970年にソ連当局から「反体制派」と見なされて国内の演奏活動を停止させられ、1974年に亡命した。ルトスワフスキのチェロ協奏曲はまさにその時期の作品で、当局と苦闘していた1970年にロストロポーヴィチが世界初演。当盤は亡命した年に録音されている。異様なまでのハイ・テンションによる、緊張感とエネルギーに満ちた演奏だ。