スコアの深読み

第22回

《パガニーニの主題による狂詩曲》の変奏技法

今回はセルゲイ・ラフマニノフ(1873~1943)が、ニコロ・パガニーニ(1782~1840)の「カプリース」第24番の主題を用いて作曲した《パガニーニの主題による狂詩曲》op.43(以下《パガニーニ狂詩曲》)について、紙面の許す範囲で細かく分析してみよう。

そもそも本作は《パガニーニの主題による交響的変奏曲》、そして《パガニーニの主題による変奏曲形式でのピアノと管弦楽のための幻想曲》という案を経て、現在のタイトルに落ち着いた。要するに「狂詩曲(ラプソディ)」には、「変奏曲+幻想曲」という意味が込められているのだ。

ラフマニノフはその生涯において、ピアノ独奏のために2つの変奏曲―《ショパンの主題による変奏曲》op.22(1903)と、《コレッリの主題による変奏曲》op.42(1931)を作曲している。主調は、前者がハ短調、後者がニ短調と異なるのだが、どちらも抒情的なクライマックスでは変ニ長調に転じる。それは後述するようにイ短調の《パガニーニ狂詩曲》にも共通する特徴であり、作曲する上で既定路線だったことがうかがえる。ちなみにラフマニノフが変ニ長調と抒情性を結びつけるようになるのは、おそらく《楽興の時》(1896)の第5曲からで、他にもピアノ協奏曲第3番(1909)第2楽章、前奏曲集op.32(1910)第13曲、ピアノ・ソナタ第2番(1913/31)第1楽章第2主題といった多数の例がある。

《パガニーニ狂詩曲》は単一楽章(序奏-主題と24の変奏-コーダ)だが、大きく3つの部分に分けることができる。協奏曲の定形である「急-緩-急」を基本としつつも、あとで触れるように、その構造を敢えて隠すような工夫を凝らしているのが面白い。

そもそも本作は《パガニーニの主題による交響的変奏曲》、そして《パガニーニの主題による変奏曲形式でのピアノと管弦楽のための幻想曲》という案を経て、現在のタイトルに落ち着いた。要するに「狂詩曲(ラプソディ)」には、「変奏曲+幻想曲」という意味が込められているのだ。

ラフマニノフはその生涯において、ピアノ独奏のために2つの変奏曲―《ショパンの主題による変奏曲》op.22(1903)と、《コレッリの主題による変奏曲》op.42(1931)を作曲している。主調は、前者がハ短調、後者がニ短調と異なるのだが、どちらも抒情的なクライマックスでは変ニ長調に転じる。それは後述するようにイ短調の《パガニーニ狂詩曲》にも共通する特徴であり、作曲する上で既定路線だったことがうかがえる。ちなみにラフマニノフが変ニ長調と抒情性を結びつけるようになるのは、おそらく《楽興の時》(1896)の第5曲からで、他にもピアノ協奏曲第3番(1909)第2楽章、前奏曲集op.32(1910)第13曲、ピアノ・ソナタ第2番(1913/31)第1楽章第2主題といった多数の例がある。

《パガニーニ狂詩曲》は単一楽章(序奏-主題と24の変奏-コーダ)だが、大きく3つの部分に分けることができる。協奏曲の定形である「急-緩-急」を基本としつつも、あとで触れるように、その構造を敢えて隠すような工夫を凝らしているのが面白い。

第1部

第1部は、序奏から第10変奏まで。まずは主題の一部を抜き出して作られた[序奏(8小節)]で始まり、主題の前に[第1変奏(24小節)]として旋律の輪郭だけが奏でられる。主題提示の前に、主題の変奏が始まっているのは変奏曲の定形から外れており、幻想曲的だとみなされた要因のひとつだ。

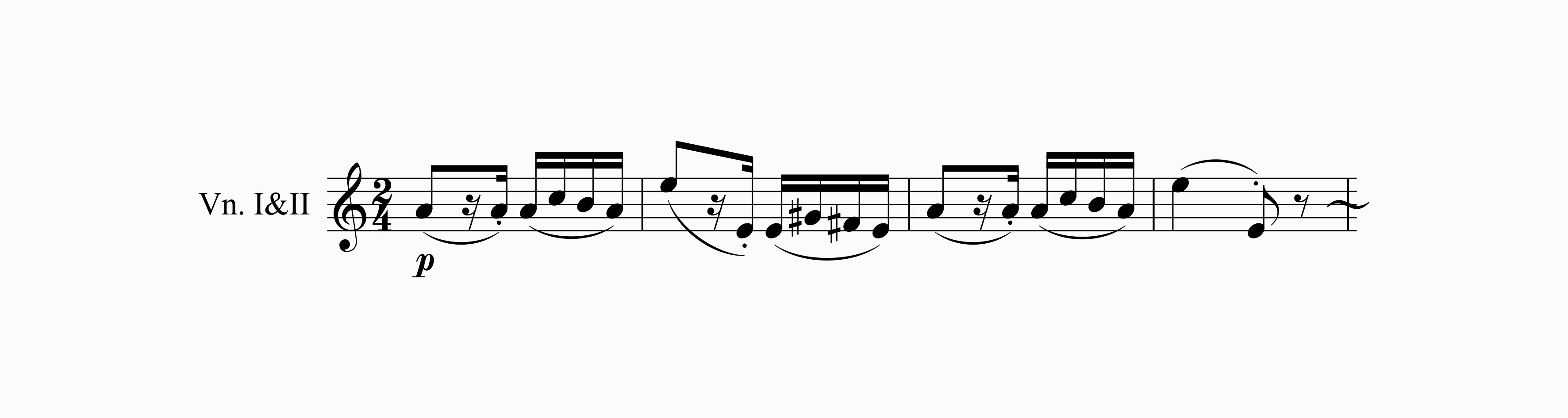

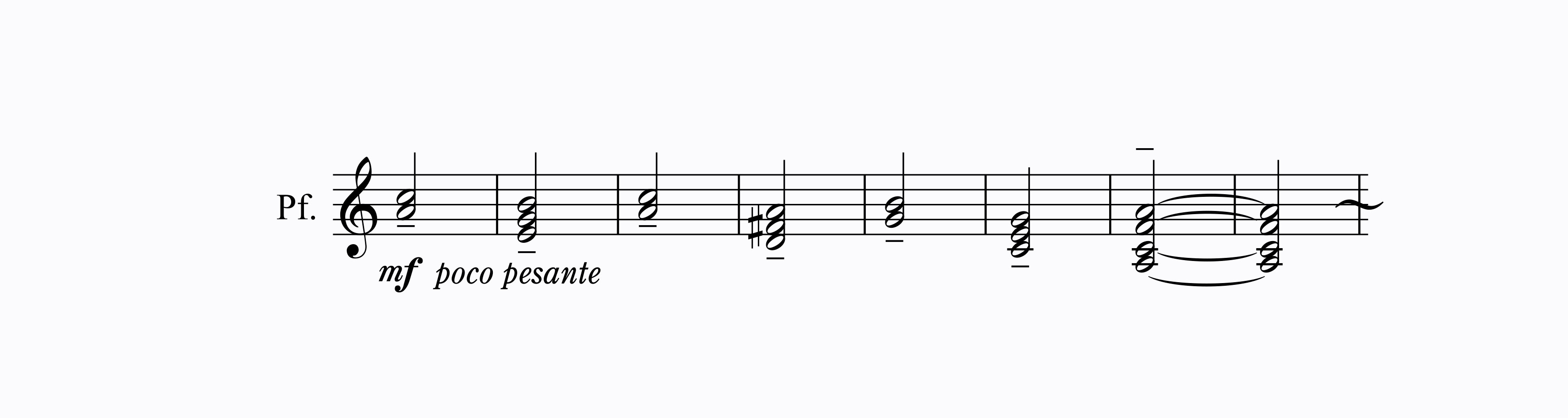

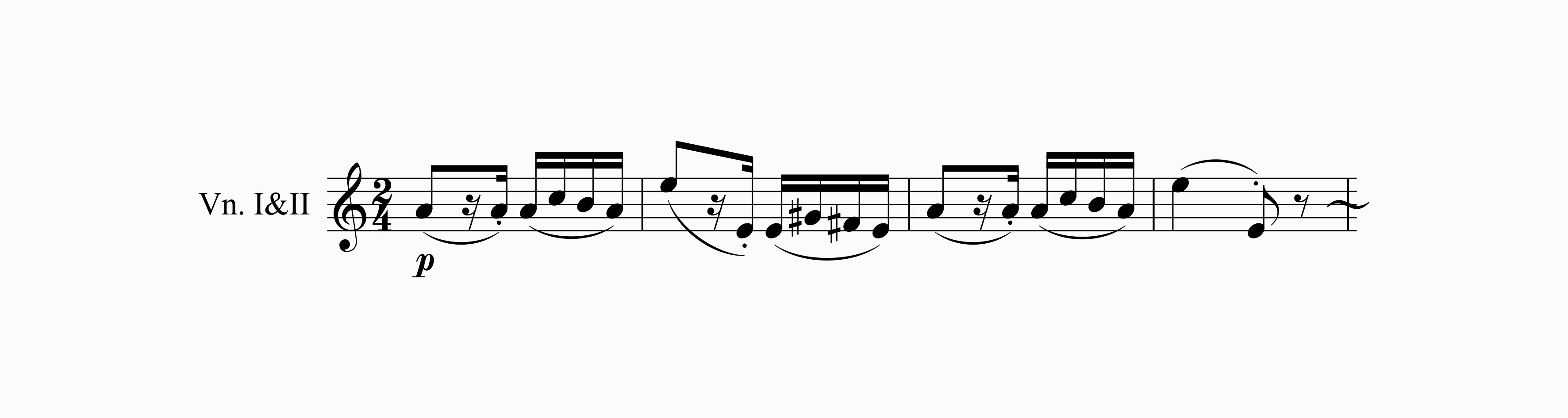

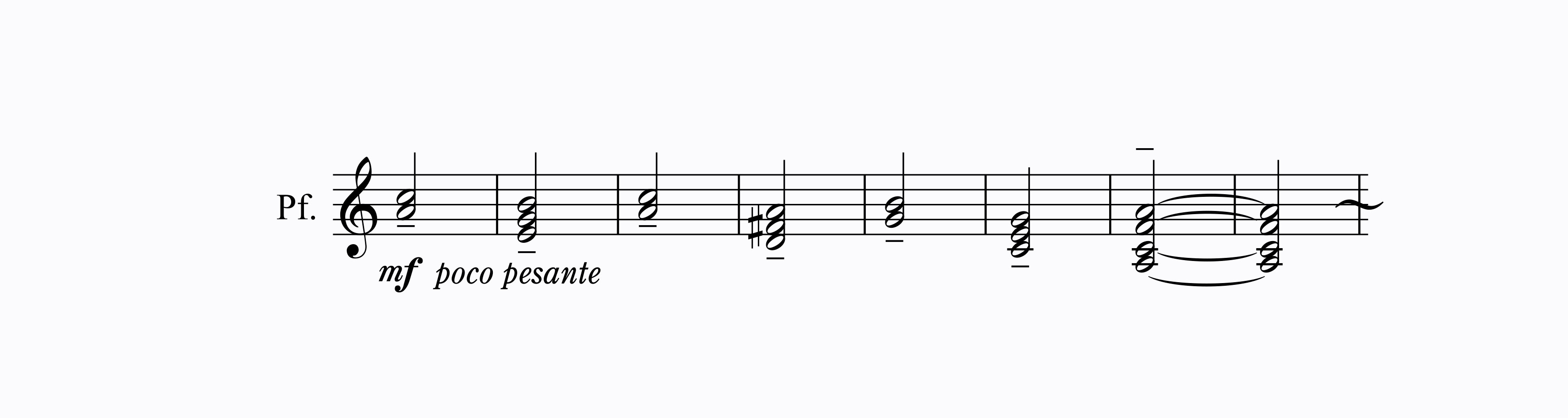

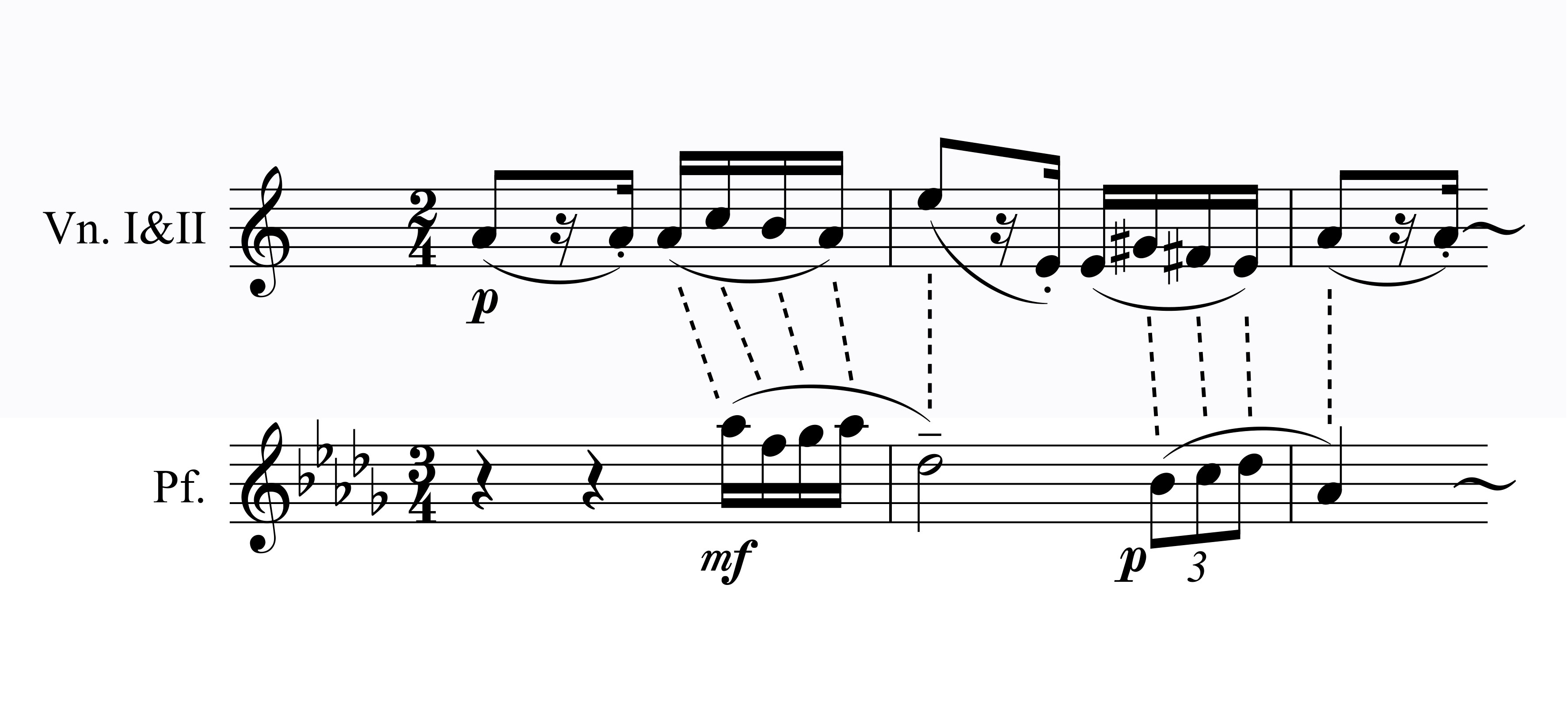

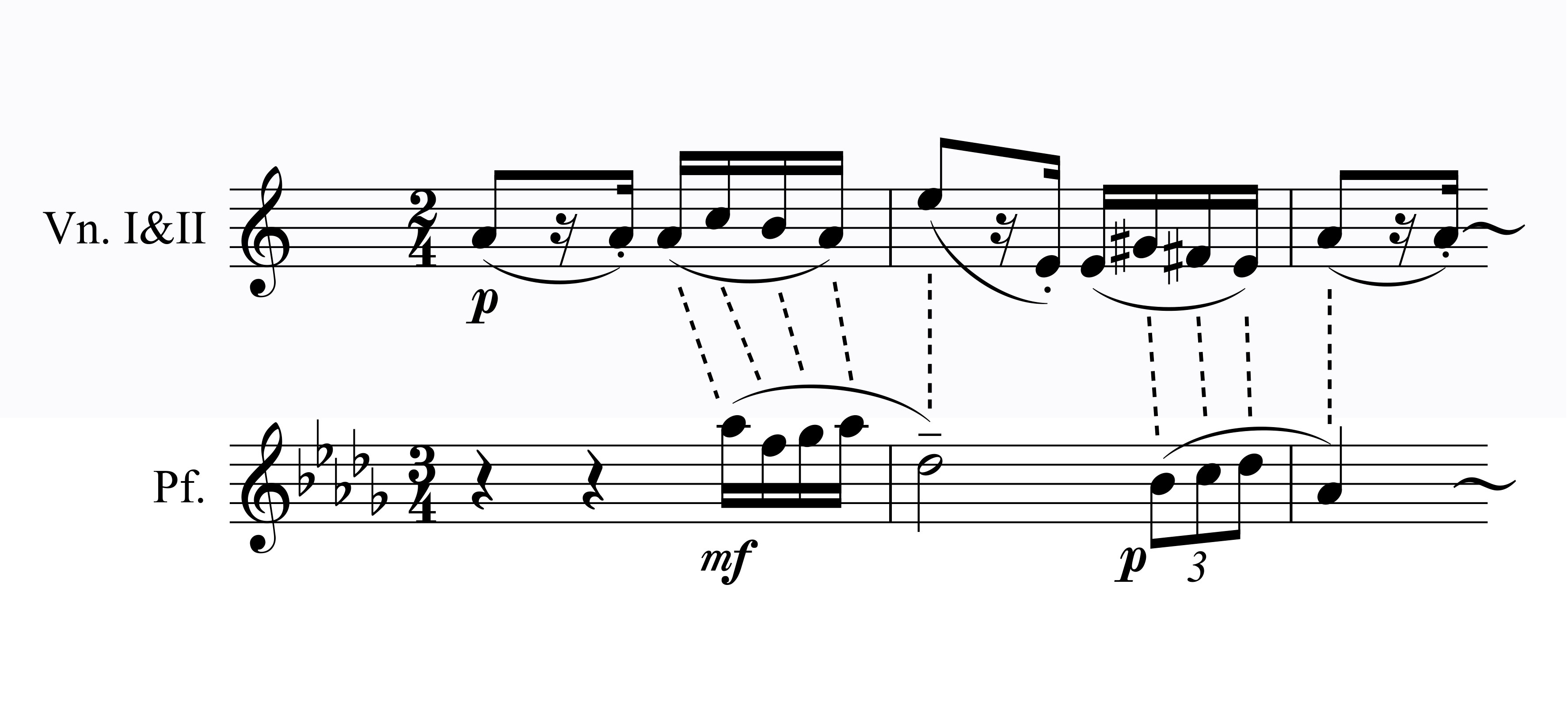

そのあと改めて24小節からなる[主題]が提示される。旋律自体は「【A(4小節)】×2+【B(8小節)】×2」という構成になっており、和声は【A】(譜例1)がイ短調の「Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅴ」、【B】(譜例2)の前半4小節がニ短調の「Ⅴ→Ⅰ」、ハ長調の「Ⅴ→Ⅰ」と主和音と属和音の交代だけで構成されている。それに対して、【B】の後半4小節はイ短調であることを強調するカデンツ(終止を表す和声進行)になっている。パガニーニのオリジナルでは【B】は1回奏されるだけだが、ラフマニノフは繰り返して2回目の伴奏に変化を加えている。そうすることで周期性が弱まり、変奏ごとの切れ目が意識されづらくなるというわけだ。

[第2変奏(24小節)]ではピアノが主題を受け継ぐ。ただ主題を繰り返すようでいて、実は少しずつ変化を加えていることに注意されたし。そして[第3変奏]は31小節、[第4変奏]は40小節、[第5変奏]は36小節、[第6変奏]は54小節であることからも分かるが、既に単なる装飾的変奏ではなくなり、主題の基本構成をまずは小節数から崩していく。実は主題と同じ24小節構造を保っているのは第1変奏、第2変奏、第13変奏だけなのだ! これもまた幻想曲的だとみなされる要因のひとつである。

[第2変奏(24小節)]ではピアノが主題を受け継ぐ。ただ主題を繰り返すようでいて、実は少しずつ変化を加えていることに注意されたし。そして[第3変奏]は31小節、[第4変奏]は40小節、[第5変奏]は36小節、[第6変奏]は54小節であることからも分かるが、既に単なる装飾的変奏ではなくなり、主題の基本構成をまずは小節数から崩していく。実は主題と同じ24小節構造を保っているのは第1変奏、第2変奏、第13変奏だけなのだ! これもまた幻想曲的だとみなされる要因のひとつである。

[第7変奏(42小節)]で中心になるのは新たに投入されるグレゴリオ聖歌の「怒りの日」(譜例3)。パガニーニの旋律は音形が抜粋されて、対旋律として扱われているに過ぎない。それでもこの変奏のみならず、[第8変奏(44小節)][第9変奏(40小節)]を含む第1部に該当する変奏はすべて「【A(イ短調)】×2+【B(ニ短調→ハ長調→イ短調)】×2」という(異なる和声に変更されたとしても)転調に基づくフレーズ感を残すことで、主題との連関を保つ。第1部最後となる[第10変奏(31小節)]で再び「怒りの日」が登場。ピアノにばかり耳がいってしまうが、[第10変奏]冒頭では管弦楽の低音でも「怒りの日」の最初の4音が繰り返されている。そして主題からは音形だけが抜粋されて対旋律となる。

そのあと改めて24小節からなる[主題]が提示される。旋律自体は「【A(4小節)】×2+【B(8小節)】×2」という構成になっており、和声は【A】(譜例1)がイ短調の「Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ→Ⅴ」、【B】(譜例2)の前半4小節がニ短調の「Ⅴ→Ⅰ」、ハ長調の「Ⅴ→Ⅰ」と主和音と属和音の交代だけで構成されている。それに対して、【B】の後半4小節はイ短調であることを強調するカデンツ(終止を表す和声進行)になっている。パガニーニのオリジナルでは【B】は1回奏されるだけだが、ラフマニノフは繰り返して2回目の伴奏に変化を加えている。そうすることで周期性が弱まり、変奏ごとの切れ目が意識されづらくなるというわけだ。

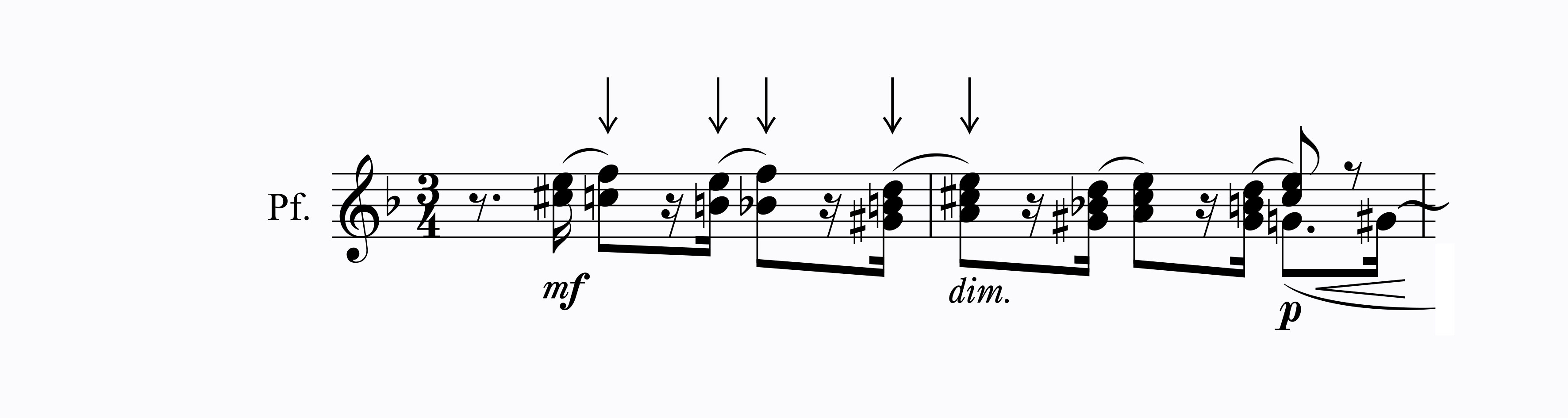

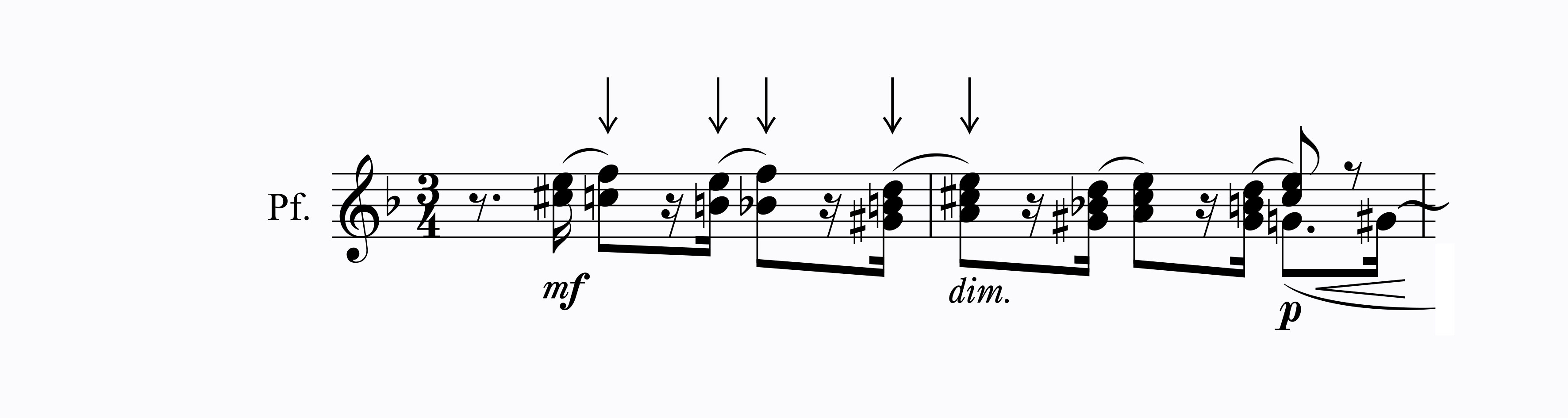

【譜例1】主題前半 33~36小節

【譜例2】主題後半 41~48小節

[第7変奏(42小節)]で中心になるのは新たに投入されるグレゴリオ聖歌の「怒りの日」(譜例3)。パガニーニの旋律は音形が抜粋されて、対旋律として扱われているに過ぎない。それでもこの変奏のみならず、[第8変奏(44小節)][第9変奏(40小節)]を含む第1部に該当する変奏はすべて「【A(イ短調)】×2+【B(ニ短調→ハ長調→イ短調)】×2」という(異なる和声に変更されたとしても)転調に基づくフレーズ感を残すことで、主題との連関を保つ。第1部最後となる[第10変奏(31小節)]で再び「怒りの日」が登場。ピアノにばかり耳がいってしまうが、[第10変奏]冒頭では管弦楽の低音でも「怒りの日」の最初の4音が繰り返されている。そして主題からは音形だけが抜粋されて対旋律となる。

【譜例3】第7変奏 242~249小節 「怒りの日」

第2部

第2部最初の[第11変奏(16小節)]は、主題の音形こそ用いられているが「【A】×2+【B】×2」の基本構成は完全に消失している。第2部の基調となる「ニ短調」「3拍子」へと移り変わる移行部の役割をもつと共に、ニ短調と変ニ長調のあいだを揺らぐことで、第2部最後の第18変奏で変ニ長調に転じることもほのめかされているのが実に興味深い。

[第12変奏(32小節)]はパガニーニの主題がニ短調のゆったりとしたメヌエットになる。【A】の部分に8小節足されているが、転調の構成(移調したのでニ短調→ト短調→ヘ長調→ニ短調)には忠実だ。既に触れたように[第13変奏(24小節)]は数少ない(主題と同じ小節数を維持した)変奏なのだが、それが24の変奏の折返し地点に置かれているのは偶然と思えない。ところが続く[第14変奏(37小節)]では、うっすらと「【A】×2+【B】×2」的なフレーズ感だけ残されているが、転調の構成も崩されておらず、さらにはパガニーニの音形も分かりやすい形では登場しない。果たしてこれは変奏といえるのか?……ここで重要となるのが「怒りの日」である。

少しさかのぼって見返してみると、第12変奏や第13変奏にも「怒りの日」のような音の動きが、自由なかたちで紛れ込んでいることに気づく(譜例4・譜例5)。この流れで考えていくと、第14変奏の核となる音形はパガニーニの主題冒頭(ラ・ド・シ・ラ・ミ)を反行形(ド・ラ・シ・ド・ファ)にして、そこから「シ」を取り除くことで、「怒りの日」冒頭(ド・シ・ド・ラ)の音程を、拡張(ド・ラ・ド・ファ)した音形にもなっているのだ(譜例6)。つまり簡単にいえば、パガニーニの主題と「怒りの日」の要素がひとつにまとめられたのが、第14変奏の旋律なのである。前半がピアノ独奏となる[第15変奏(57小節)]は「第14変奏の変奏」とも捉えられる(第14変奏で丸で囲んだ2つの音が、第15変奏では和音に変化)。加えてピアノの華麗なパッセージのなかにパガニーニ主題の反行形が織り込まれている(譜例7)。

[第12変奏(32小節)]はパガニーニの主題がニ短調のゆったりとしたメヌエットになる。【A】の部分に8小節足されているが、転調の構成(移調したのでニ短調→ト短調→ヘ長調→ニ短調)には忠実だ。既に触れたように[第13変奏(24小節)]は数少ない(主題と同じ小節数を維持した)変奏なのだが、それが24の変奏の折返し地点に置かれているのは偶然と思えない。ところが続く[第14変奏(37小節)]では、うっすらと「【A】×2+【B】×2」的なフレーズ感だけ残されているが、転調の構成も崩されておらず、さらにはパガニーニの音形も分かりやすい形では登場しない。果たしてこれは変奏といえるのか?……ここで重要となるのが「怒りの日」である。

少しさかのぼって見返してみると、第12変奏や第13変奏にも「怒りの日」のような音の動きが、自由なかたちで紛れ込んでいることに気づく(譜例4・譜例5)。この流れで考えていくと、第14変奏の核となる音形はパガニーニの主題冒頭(ラ・ド・シ・ラ・ミ)を反行形(ド・ラ・シ・ド・ファ)にして、そこから「シ」を取り除くことで、「怒りの日」冒頭(ド・シ・ド・ラ)の音程を、拡張(ド・ラ・ド・ファ)した音形にもなっているのだ(譜例6)。つまり簡単にいえば、パガニーニの主題と「怒りの日」の要素がひとつにまとめられたのが、第14変奏の旋律なのである。前半がピアノ独奏となる[第15変奏(57小節)]は「第14変奏の変奏」とも捉えられる(第14変奏で丸で囲んだ2つの音が、第15変奏では和音に変化)。加えてピアノの華麗なパッセージのなかにパガニーニ主題の反行形が織り込まれている(譜例7)。

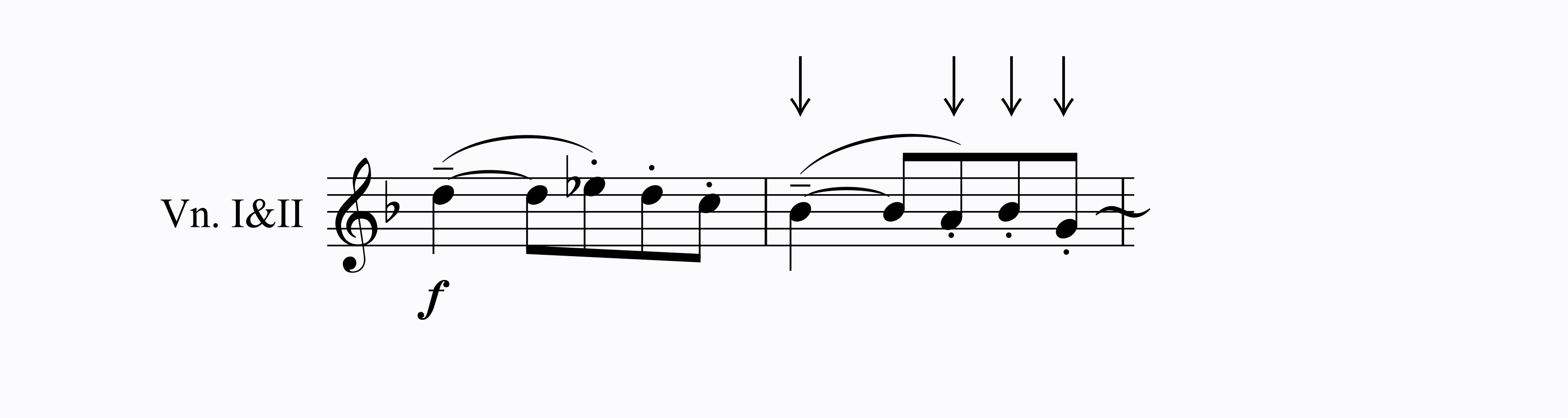

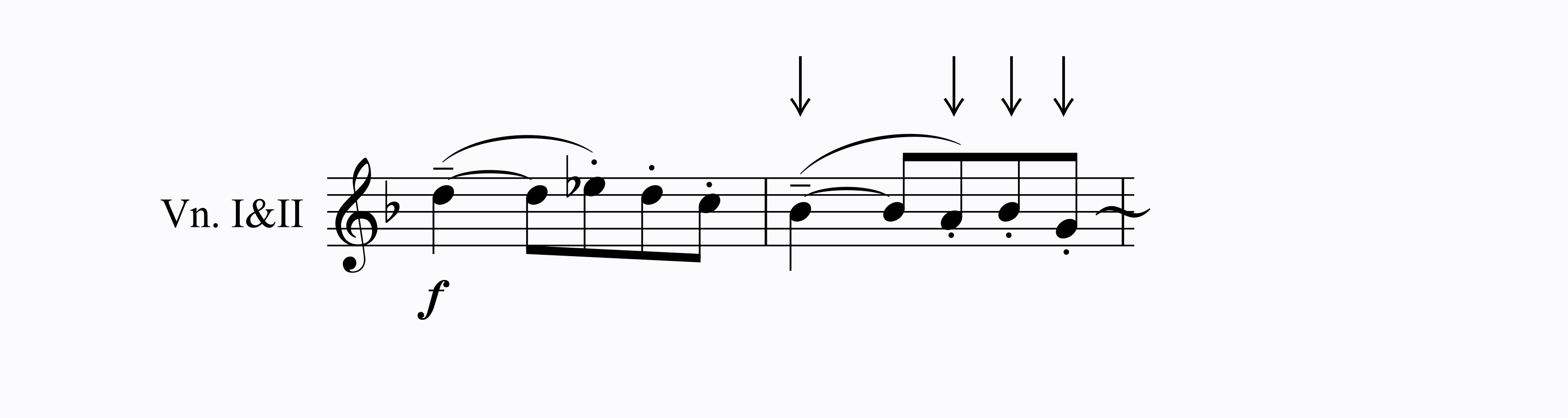

【譜例4】第12変奏 425~426小節 「怒りの日」のような音形

【譜例5】第13変奏 455~456小節 「怒りの日」のような音形

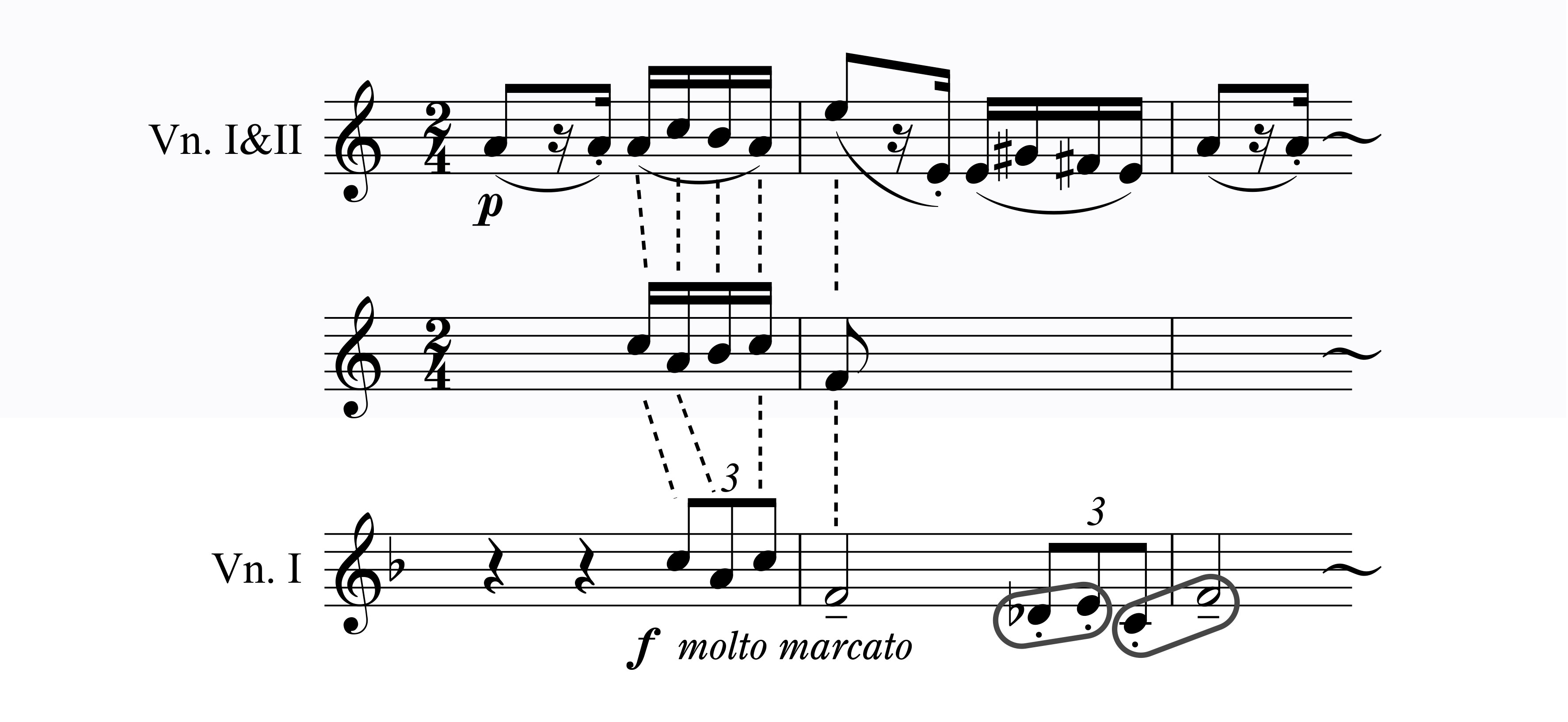

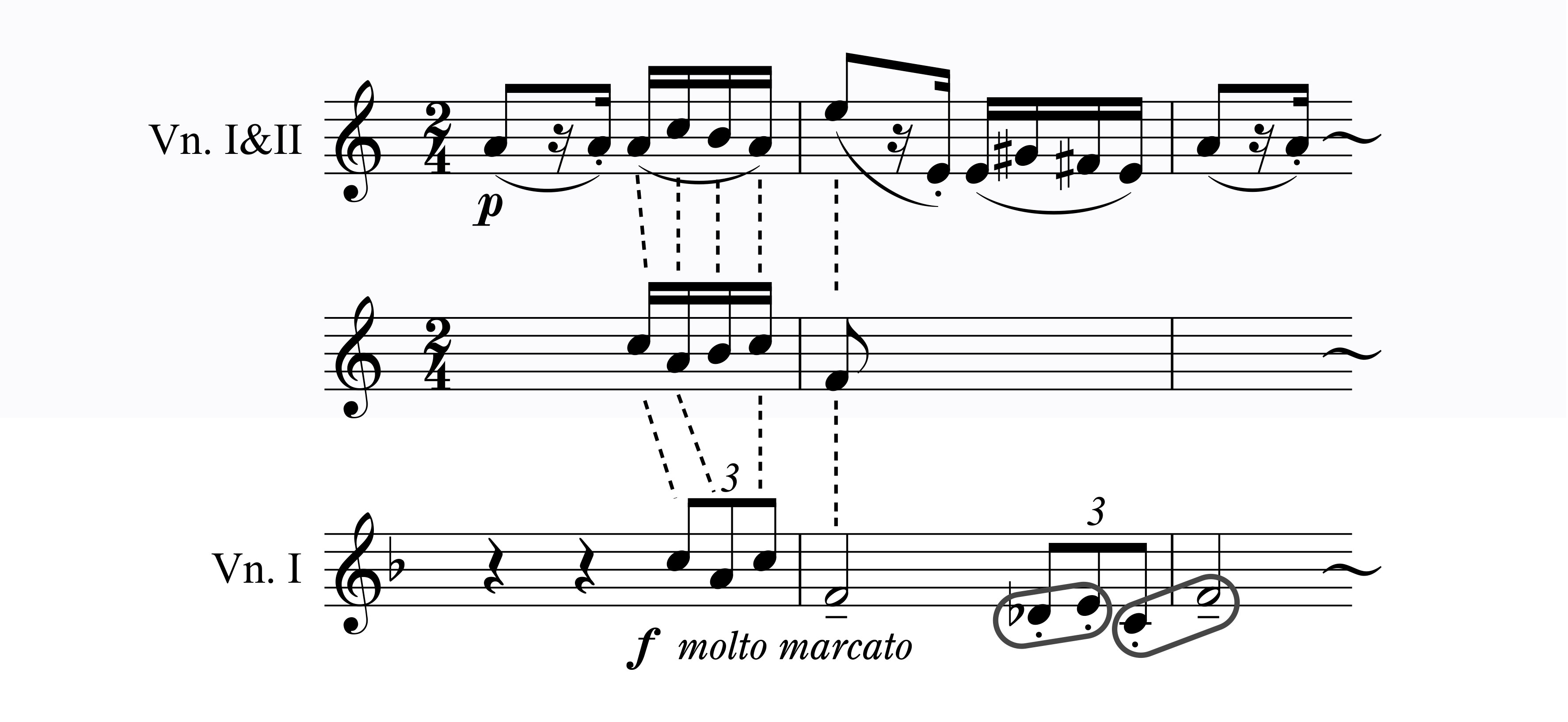

【譜例6】第14変奏 472~474小節

【譜例7】第15変奏 508~510小節 主題の反行形

テンポが速まる第13~15変奏は、ラフマニノフが協奏曲の緩徐楽章に持ち込んでいたスケルツォ要素に相当。[第16変奏(48小節)]で変ロ短調(=変ニ長調の平行調)になり、再びテンポを落としていく。オーボエとイングリッシュホルンが奏する主題は、反行形ではなく再び原形に戻るが、重要なのは後半ではヴァイオリン独奏とクラリネットが奏する【B】冒頭の音形が繰り返されていくことだ。それが[第17変奏(25小節)]冒頭の「シ♭・ド♭・シ♭・ラ」という音形に繋がっていく。第2部のクライマックスとなる[第18変奏(42小節)]では再び主題が反行形になるが、今度は変ニ長調で、なおかつ主題全体が反行形となるため印象は新鮮だ(譜例8)。

【譜例8】第18変奏 639~641小節

第3部

つなぎにあたる6小節間(敢えていえば、第18変奏の終わりになる)を経て、第3部は[第19変奏(20小節)]から始まり、ピアノが早急な3連符のパッセージを弾いていく。続く[第20変奏(28小節)]も含めて、主題の音形は輪郭がほのめかされる程度だが、「【A】×2+【B】×2」のフレーズ感を残すことで、主題と関連づけられる。加えて[第21変奏(20小節)]では少しだけ管弦楽に主題冒頭の音形が登場する。[第22変奏(66小節)]は、その長い小節数からも分かるように変奏というよりも展開部としての性格を強め、再び「怒りの日」も絡み合っていく。

充分な展開がなされたからこそ、今度は[第23変奏(53小節)]で再現が行われる。ゲネラルパウゼ(全休止)のあと、ピアノは半音低い変イ短調で偽の再現を行った後、管弦楽が改めて主調のイ短調で主題をはっきりと聴かせる。

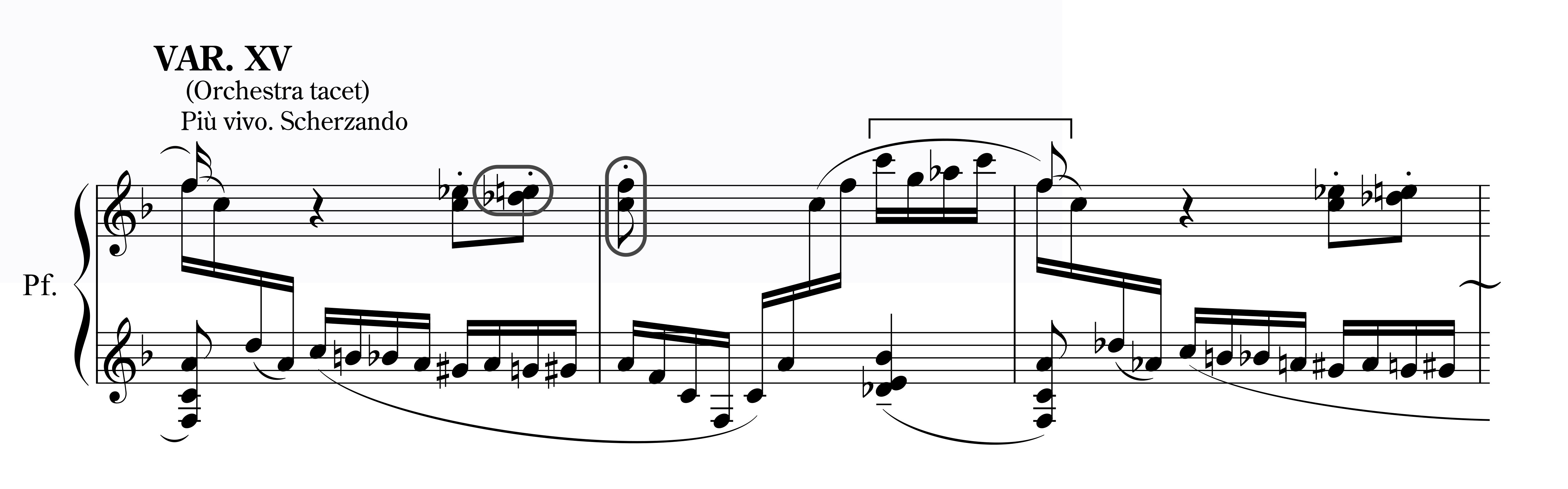

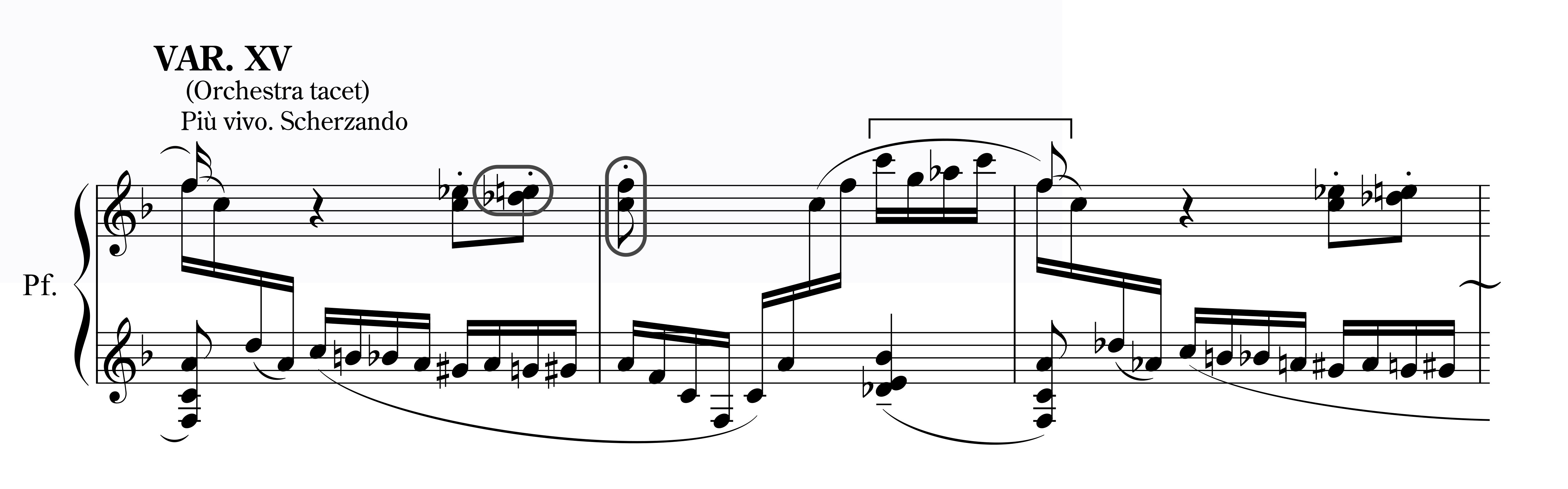

そして[第24変奏(26小節)]の後、Più vivo(より活発に)以降(43小節)はコーダ(終結部)に相当。ここは変奏というよりも(第2の)展開部。主題の自由な変奏・変容に加え、「怒りの日」が再現されるのに注目したい。第1部(第7変奏・第10変奏)で「怒りの日」が提示された際、和声はイ短調であったが旋律自体は「ド」から始まっていたのに対し、コーダでは「ラ」を開始音として「怒りの日」が再現されるのだ。ソナタ形式に準じてイ短調の主音に戻ると考えてみれば、「怒りの日」が第2主題に相当するものだったのではないか……そんな構造も視えてくる。

いずれにしても、本作が抒情性だけでなく、構成に関しても豊かで斬新なアイデアが持ち込まれた傑作であることは疑いようがない。

小室敬幸(作曲・音楽学)

充分な展開がなされたからこそ、今度は[第23変奏(53小節)]で再現が行われる。ゲネラルパウゼ(全休止)のあと、ピアノは半音低い変イ短調で偽の再現を行った後、管弦楽が改めて主調のイ短調で主題をはっきりと聴かせる。

そして[第24変奏(26小節)]の後、Più vivo(より活発に)以降(43小節)はコーダ(終結部)に相当。ここは変奏というよりも(第2の)展開部。主題の自由な変奏・変容に加え、「怒りの日」が再現されるのに注目したい。第1部(第7変奏・第10変奏)で「怒りの日」が提示された際、和声はイ短調であったが旋律自体は「ド」から始まっていたのに対し、コーダでは「ラ」を開始音として「怒りの日」が再現されるのだ。ソナタ形式に準じてイ短調の主音に戻ると考えてみれば、「怒りの日」が第2主題に相当するものだったのではないか……そんな構造も視えてくる。

いずれにしても、本作が抒情性だけでなく、構成に関しても豊かで斬新なアイデアが持ち込まれた傑作であることは疑いようがない。

小室敬幸(作曲・音楽学)