スコアの深読み

第24回

《アルプス交響曲》のオーケストレーション

リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)の優れた伝記『作曲家◎人と作品 リヒャルト・シュトラウス』(音楽之友社、2014年)を著した音楽学者の岡田暁生は、シュトラウス作品において映画音楽と通じる部分を“目の前に広がる壮大な風景を、指揮者はまるで映画監督のように一望のもとに収めるのだ”と語ったり、“音による特撮”と評したりしている。特撮(英語ではSFX)とは特殊撮影の略で、現実に困難・不可能であることを映像上で実現すること全てを特殊撮影と呼ぶ。そのため本来は現在主流となっているCG(コンピューター・グラフィックス)も含む言葉だ。ただし“特撮”という略称に関しては着ぐるみ、ミニチュア、合成といったような日本の怪獣・ヒーロー映画(及びテレビ番組)で用いられてきたアナログな技術をとりわけ想起させる言葉でもある。

いずれにせよ、最終的な完成形は必ずカメラを通した映像であるのが“特撮”なので、厳密にいえば“音の特撮”はマイクを通した録音として実現されるものであるはず。なのでシュトラウスを“音の特撮”と評すのは、あくまで比喩だ。しかし“嵐”の表現ひとつとっても、彼が作曲した《アルプス交響曲》(1915)の「雷雨と嵐、下山」の場面と、ベートーヴェンの交響曲第6番《田園》(1807~08)の第4楽章「雷、嵐」とでは、前者の方がよりリアルな嵐を思い起こさせる。それはなぜなのか? 《アルプス交響曲》を題材に、シュトラウスによる“音の特撮”技術を探ってみよう。

映画的な音の演出術

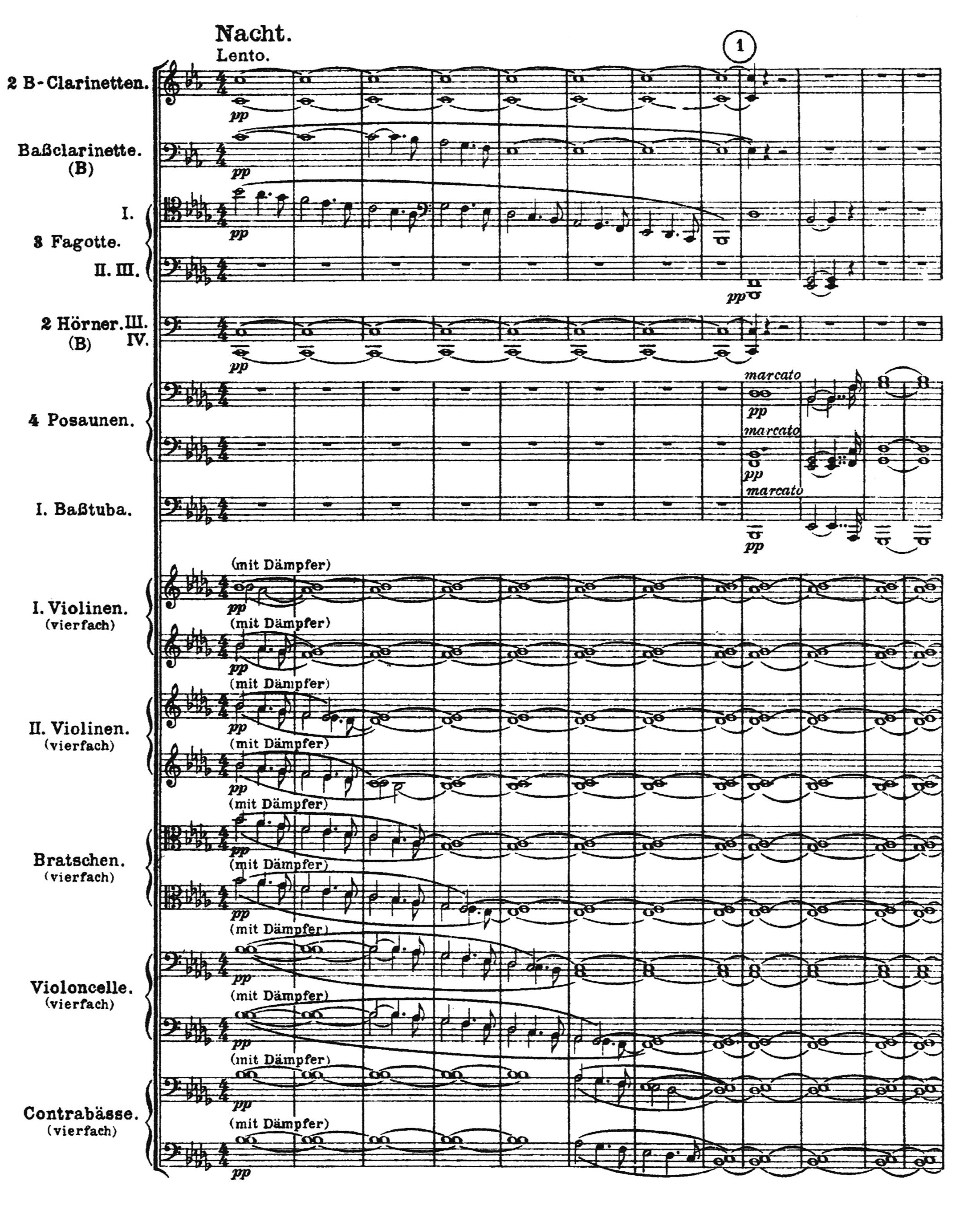

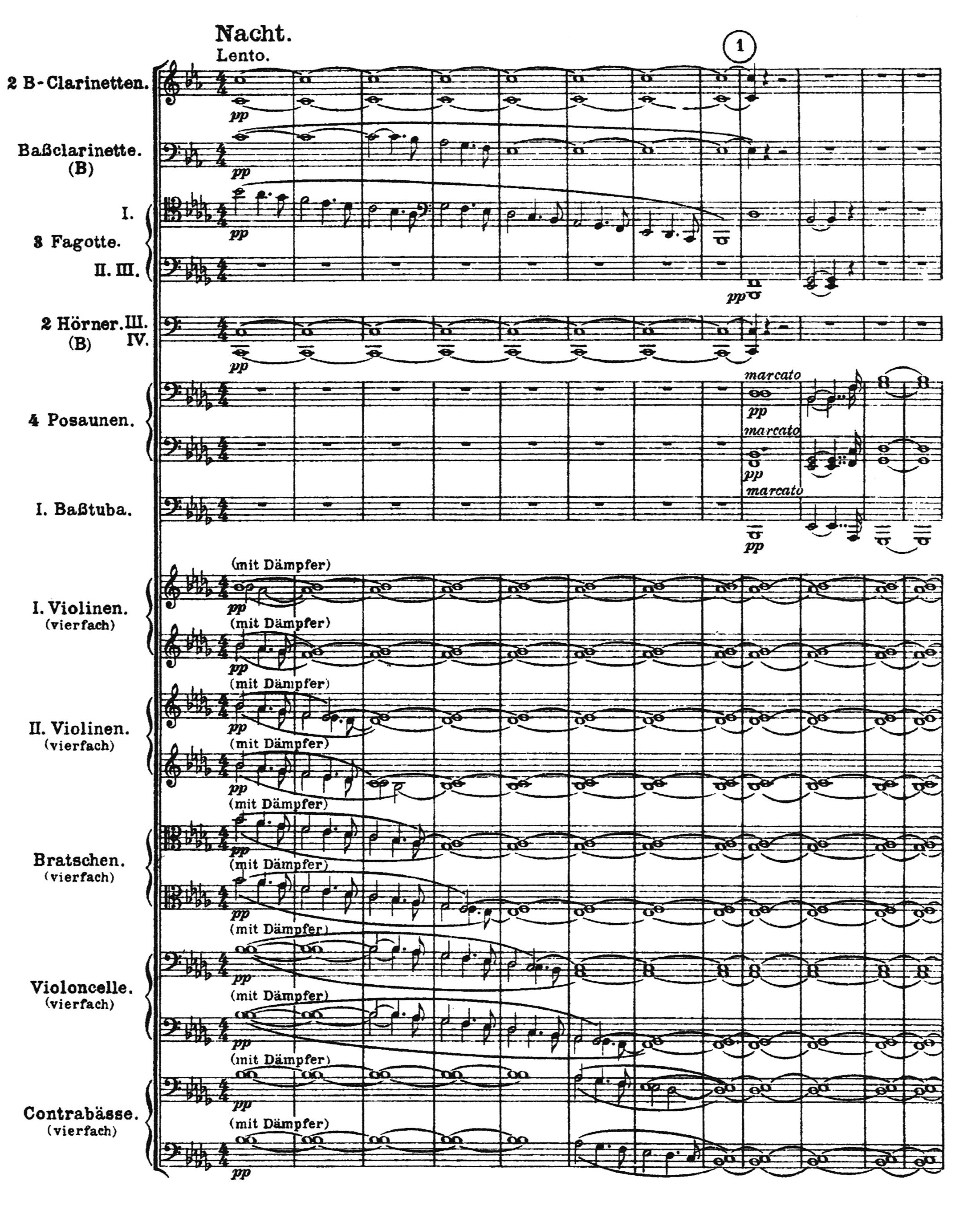

22の連続する場面で構成される《アルプス交響曲》は「夜」で始まり、「夜」で終わる。この場面で特徴的なのが、弱音器付きの分割された弦楽が奏する調的なトーンクラスター(譜例1)だ。主題の下行にあわせて、変ロ短調の自然短音階が2度間隔で下に重ねられていくことで、まるでピアノのダンパーペダルを踏んだままのような音響が生み出される。その後にコラール風の金管楽器による山の主題が続くので、楽譜上でいえば相当な不協和音(12音のうち7音が同時に鳴る)なのだが、気にならないのは異なる楽器群かつppで重ねられているからだ。

【譜例1】「夜」 1小節~〔1〕4小節(〔 〕は練習番号/以下同)

同様の手法は、楽劇『エレクトラ』(1908)でも練習番号186あたりで用いられており、不眠と悪夢に悩むクリテムネストラ(エレクトラの母)を複調(複数の調性を重ねること)で表現している。だが『エレクトラ』と《アルプス交響曲》で異なるのは、後者だと弦楽器のトーンクラスターが“夜”、金管楽器のコラールが“山(の頂きを見上げる)”といったように、それぞれの要素が何を描いているか明確であることだ。言い換えれば“夜”をバックに、“山”の映像を合成している―背景を作り込むことでメインの撮影物を際立たせる、まさに“音の特撮”といえる。

その後、夜の空気感が「日の出」に向かって変化していく様は、ラヴェルのバレエ音楽《ダフニスとクロエ》(1909~12)の「夜明け」(第2組曲の冒頭)の書法にも通ずるが、ラヴェルは徐々に柔らかく夜が明けていくのに対し、シュトラウスは山越しに見る日の出とはいえ明らかに急激で劇的だ。特撮とまでは言えなくても、自然現象をドラマとして強調する姿勢は充分過ぎるほどに映画的である。

形式上は提示部の始まりに相当する「登山」。この場面の後半では、16本の金管楽器(うち12本はホルン)がバンダとしてステージ以外で演奏することで、遠くから聴こえてくる狩りのホルンを表現する(譜例2)。バンダがどこで演奏するかは会場の都合と指揮者の判断次第だが、ホルンを大人数のffで吹かせた“音色”を、それを遠くであるかのような位置から実際よりも小さい“音量(ボリューム)”で聴かせるというのも“音の特撮”に他ならない。

形式上は提示部の始まりに相当する「登山」。この場面の後半では、16本の金管楽器(うち12本はホルン)がバンダとしてステージ以外で演奏することで、遠くから聴こえてくる狩りのホルンを表現する(譜例2)。バンダがどこで演奏するかは会場の都合と指揮者の判断次第だが、ホルンを大人数のffで吹かせた“音色”を、それを遠くであるかのような位置から実際よりも小さい“音量(ボリューム)”で聴かせるというのも“音の特撮”に他ならない。

【譜例2】「登山」 〔18〕4~8小節

続く「森に入る」の後半から「山の牧場」までは、弦楽器のソロの音色を取り出し、様々なかたちで室内楽的サウンドを取り込んでいる。「森に入る」に限っていえば、室内楽的な音色は山登りをする主人公の内面を連想させる。映画やドラマにおいて、心の声をアフレコ(アフターレコーディング)したかのような表現とも捉えられる。

これぞ“音の特撮”と呼べるのは、連なっている「滝」と「幻影」の部分。まるで印象派のような滝の水しぶきと、アルプスの妖精を表すオーボエ属がppで吹く旋律が被っているので、視えてはいるけれども存在ははっきりしていない状況を描いている(譜例3)。

これぞ“音の特撮”と呼べるのは、連なっている「滝」と「幻影」の部分。まるで印象派のような滝の水しぶきと、アルプスの妖精を表すオーボエ属がppで吹く旋律が被っているので、視えてはいるけれども存在ははっきりしていない状況を描いている(譜例3)。

【譜例3】「幻影」 〔42〕2~5小節

アルプスの妖精を表す旋律をオーボエとイングリッシュホルンが吹く。同時に、滝の水しぶきを表す細かな旋回音形(ピッコロ、フルート、小クラリネット、クラリネット、第2ハープ、チェレスタ、ソロ・チェロ)、水滴のような6連符(第1ヴァイオリン第1プルト)、グリッサンド(第1ハープ、第1ヴァイオリン第2プルト、第2ヴァイオリン第1プルト)が鳴っている。

アルプスの妖精を表す旋律をオーボエとイングリッシュホルンが吹く。同時に、滝の水しぶきを表す細かな旋回音形(ピッコロ、フルート、小クラリネット、クラリネット、第2ハープ、チェレスタ、ソロ・チェロ)、水滴のような6連符(第1ヴァイオリン第1プルト)、グリッサンド(第1ハープ、第1ヴァイオリン第2プルト、第2ヴァイオリン第1プルト)が鳴っている。

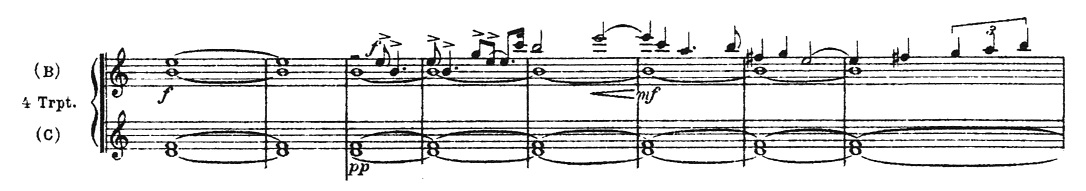

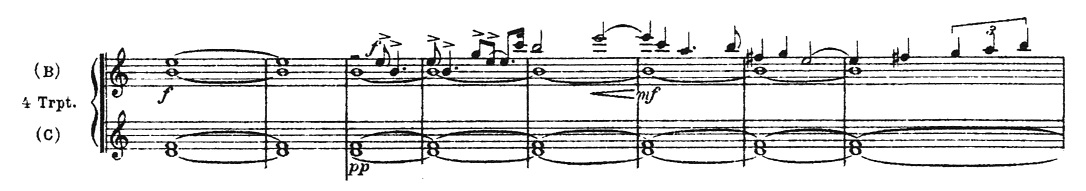

特撮のなかでもスタント的な側面があるのが「氷河」と「危険な瞬間」だ。第1トランペットは序盤から何度も高音を求められるのだが、「氷河」において記譜上で最も高いトランペットの音が登場(譜例4)。分かりやすく緊迫感を生み出しているのに対し、次の「危険な瞬間」では最高音こそ3度下になっているが、今度はこの音域では難しいppを指定している(譜例5)。パッと聴いた印象は「氷河」より地味かもしれないが、こちらも高度なスタントに相当する部分なのだ。

【譜例4】「氷河」 〔67〕6小節~〔68〕5小節

【譜例5】「危険な瞬間」 〔75〕1~8小節

オルガンによる演出術

作品の中心部に置かれた「山頂にて」と「景観」は、細かく何段階ものクライマックスが設定されている聴きどころだが、今回のテーマとして興味深いのは「景観」の後半になってやっとオルガンが登場することだ。ここから作品の終わりまで、重要な役割を担っていく。最初はffだが低音のみ、そして「太陽がかげり始める」では、まずヴァイオリン、次いでトランペットなどとユニゾンにすることで、気づかせないように少しずつオルガンの音色をオーケストラに混ぜ込んでいく。

「エレジー」では遂に、オルガンがハーモニーを担う。ベルリオーズの著作にシュトラウスが加筆した『管弦楽法』(小鍛冶邦隆監修/広瀬大介訳、音楽之友社、2006年)で、オルガンはオーボエのような強い個性は放たないが基本的には木管楽器なのだとシュトラウスは語っている。このことを踏まえれば、続く「嵐の前の静けさ」で要素が散り散りとなっていく……その前段階として「エレジー」では木管楽器よりもアクの弱いオルガンがあてがわれているのだろう。

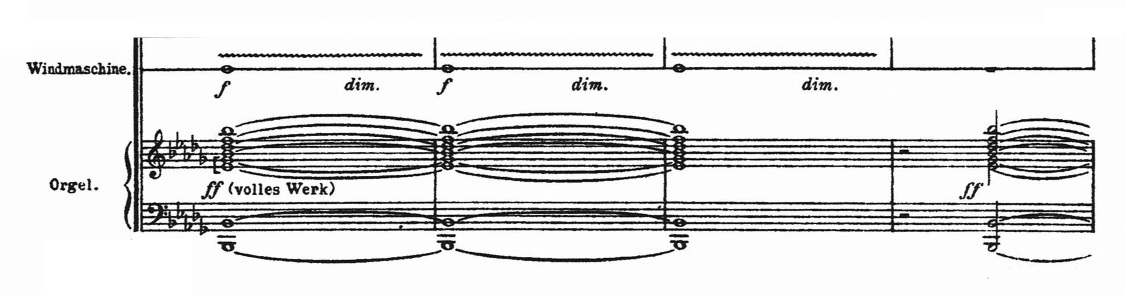

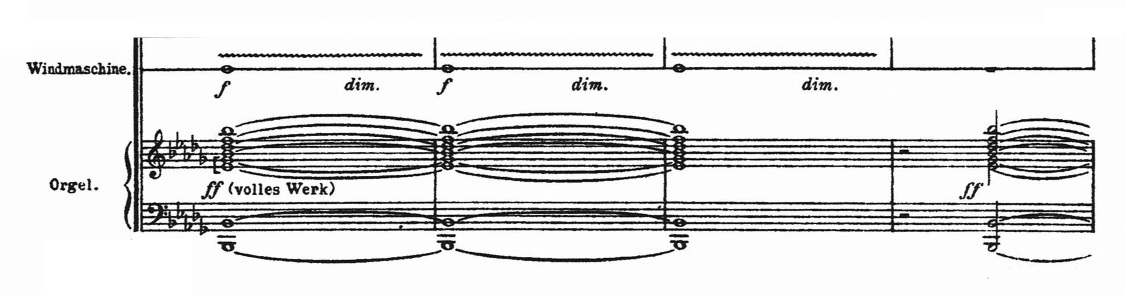

「嵐の前の静けさ」の後半で、「夜」のトーンクラスターが再び登場することで、空から日の光が失われていくことを想起させ、次いで風の音を模すウィンドマシーンが初めて使われ、クレッシェンドしていく。最も音量的には大きくなる「雷雨と嵐、下山」に遂に到達。その瞬間にオルガンがffで鳴り響くのだが、意識していただきたいのがウィンドマシーンとの相性の良さである(譜例6)。楽譜上では完全に同期するように書かれているわけではないのだが、ウィンドマシーンの音にオルガンがハーモニーを付けているかのように聴こえるのだ。その結果、重い質感が加わり、ウィンドマシーンの軽めの音が暴風雨を表現できるようになる。こういう合わせ技もまさに“音の特撮”といえるだろう(サンダーシートも使われるが登場するのは一度だけだ。それもわずか3小節に過ぎず、クライマックスを強調する役割を担う)。

小室敬幸(作曲・音楽学)

「エレジー」では遂に、オルガンがハーモニーを担う。ベルリオーズの著作にシュトラウスが加筆した『管弦楽法』(小鍛冶邦隆監修/広瀬大介訳、音楽之友社、2006年)で、オルガンはオーボエのような強い個性は放たないが基本的には木管楽器なのだとシュトラウスは語っている。このことを踏まえれば、続く「嵐の前の静けさ」で要素が散り散りとなっていく……その前段階として「エレジー」では木管楽器よりもアクの弱いオルガンがあてがわれているのだろう。

「嵐の前の静けさ」の後半で、「夜」のトーンクラスターが再び登場することで、空から日の光が失われていくことを想起させ、次いで風の音を模すウィンドマシーンが初めて使われ、クレッシェンドしていく。最も音量的には大きくなる「雷雨と嵐、下山」に遂に到達。その瞬間にオルガンがffで鳴り響くのだが、意識していただきたいのがウィンドマシーンとの相性の良さである(譜例6)。楽譜上では完全に同期するように書かれているわけではないのだが、ウィンドマシーンの音にオルガンがハーモニーを付けているかのように聴こえるのだ。その結果、重い質感が加わり、ウィンドマシーンの軽めの音が暴風雨を表現できるようになる。こういう合わせ技もまさに“音の特撮”といえるだろう(サンダーシートも使われるが登場するのは一度だけだ。それもわずか3小節に過ぎず、クライマックスを強調する役割を担う)。

【譜例6】「雷雨と嵐、下山」 〔109〕7~10小節

オルガンは次の「日没」でも重要だ。山の主題の3つ目の和音(変ト長調の主和音)を伸ばしているだけなのにもかかわらず、金管楽器にオルガンが重ねられることで、落ち着きが強調され、この作品も終盤に差し掛かったであろうことが、自然と感じられるのが面白い。とはいえ、まだすぐには終わらないので、中低音の弦楽によるトレモロと入れ替わることで、徐々にクールダウンしていく過程を描いているのだろう。「日没」では終わりへと向かうエネルギーと、内面的な高揚が矛盾なく両立していたが、「終結」に入るとオルガンがハーモニーを完全に担い、管楽器と組み合わせること(=オルガンの音色を拡張するような用法)で、物語の終わりを予感させ(譜例7)、そのあとの弦楽器で高揚した気持ちも再び落ち着かせ、最後の「夜」へと還ってゆく……。

【譜例7】〔133〕11小節~〔134〕8小節 前半が「日没」で複縦線から「終結」

こうして考えてみると、オーケストラの表現の可能性をシュトラウスなりに極限まで拡張しようとしたのが、1915年に書かれた《アルプス交響曲》だったといえる。もちろん、その後100年以上経った現在では、更に新しい可能性が切り拓かれているのは事実だ。しかしながら、今でもアナログな“特撮”が愛され続け、若い世代からも再評価されているように、シュトラウスの管弦楽法もまた再評価され得るはずだ(もう紙面が尽きてしまったが、新世代の現代音楽の作曲家として注目を集める坂東祐大〔ゆうた〕が、シュトラウスに共感していることを最後に記しておこう)。

小室敬幸(作曲・音楽学)