新連載〔都響創立60周年記念〕〔インバル90歳(2026年)記念〕

インバル・ロング・インタビュー

第1回 指揮者になると決めた日

取材・文/長坂道子(エッセイスト)Michiko NAGASAKA

ユース・オーケストラ(音楽学校のオーケストラ)で第1ヴァイオリン奏者を務めるエリアフ・インバル (前列右/1950~51年/14~15歳)

ユース・オーケストラ(音楽学校のオーケストラ)で第1ヴァイオリン奏者を務めるエリアフ・インバル (前列右/1950~51年/14~15歳)

都響創立60周年を記念して、2026年2月に卒寿を迎える桂冠指揮者エリアフ・インバル氏に連続でロング・インタビューを敢行。地中海地域で民俗音楽を耳にした幼き日から、マーラーやブルックナーを指揮する巨匠としての活躍まで。その人生行路を辿ります。

(企画協力/平岡拓也)

(企画協力/平岡拓也)

2025年2月、スイスの冬にしては珍しく青い空が広がる明るい午後、チューリッヒ郊外の閑静な住宅地の一角にあるインバル氏のお宅を訪ねた。奥様のヘルガさんと共にお出迎えくださり、コンサートグランドが置かれた最初の居間を見せていただいた後、「でもインタビューはこちらでしましょう」と案内されたのが、玄関前の広間を挟んだもう一つの居間。子どもの背丈くらいの巨大スピーカー、壁にかかったたくさんの絵画、ソファを埋める素敵なファブリックのクッションたち、そして大きな窓から差し込む陽光。暮らす人の趣味と息吹が感じられる温かい雰囲気の空間だ。

こちらのお宅には3年前からお住まいとのこと。だがスイスとの縁は実に45年前にまで遡る。その年、ベルン交響楽団を指揮した直後に、将来にわたるベルンでの定期的な演奏活動を条件に、時の文化大臣より滞在許可証を付与されたからだ。以来、コロナ期を除き、毎年、ベルンで演奏し、さらにジュネーヴのスイス・ロマンド管弦楽団やチューリッヒのオペラ座などでも数え切れないほど指揮をしてきた。

「直接民主制という制度、そして永世中立国であることが私にはずっと魅力で、いつかこの国に住みたいと思っていました」

スイスに着地するまでの長い道のり、それは故郷のエルサレムを皮切りに、フランクフルト、パリ、ベルリン、ヴェニスなどに居を構える一方、指揮者として世界各地を旅し続けてきた行程だったが、氏が生まれ育ったエルサレムの街を抜きに氏の人生、氏の音楽は語れない。インバル氏の原点ともいえるそんな故郷にまつわる話から、まずはインタビューが始まった。

こちらのお宅には3年前からお住まいとのこと。だがスイスとの縁は実に45年前にまで遡る。その年、ベルン交響楽団を指揮した直後に、将来にわたるベルンでの定期的な演奏活動を条件に、時の文化大臣より滞在許可証を付与されたからだ。以来、コロナ期を除き、毎年、ベルンで演奏し、さらにジュネーヴのスイス・ロマンド管弦楽団やチューリッヒのオペラ座などでも数え切れないほど指揮をしてきた。

「直接民主制という制度、そして永世中立国であることが私にはずっと魅力で、いつかこの国に住みたいと思っていました」

スイスに着地するまでの長い道のり、それは故郷のエルサレムを皮切りに、フランクフルト、パリ、ベルリン、ヴェニスなどに居を構える一方、指揮者として世界各地を旅し続けてきた行程だったが、氏が生まれ育ったエルサレムの街を抜きに氏の人生、氏の音楽は語れない。インバル氏の原点ともいえるそんな故郷にまつわる話から、まずはインタビューが始まった。

故郷エルサレムで慣れ親しんだ3つの音楽

エリアフ・インバル氏は1936年2月16日、エルサレムで6人兄弟の第四子として生を授かった。生まれた時刻がユダヤ教で深い意味を持つ安息日の日没だったそうで、「スピリチュアルな人生になるサインだ」とカバラーの大ラビ(※1)だった叔父の1人が喜んだという。

「もっとも叔父は私が彼を継いでラビになると期待したんでしょうが」と、その代わりに指揮者になった氏は笑う。

当時のエルサレムはイスラエルの建国以前、英国の委任統治下にあった。インバル氏の父親は同じく英国統治下にあったアデン(現在のイエメン南端の港湾都市)生まれ、母親はシリアのダマスカス生まれ。それぞれ家族と共に19世紀末と20世紀初頭にエルサレムへ移住、そこで出会って結婚したというが、さらに遡ると、両家系ともスペインの異端審問(※2)を逃れて国外に脱出したユダヤ人の末裔であることが後の調査で分かったという。父方の祖先はアデンに落ち着く前にはオランダのロッテルダムやインドのムンバイにいた時期もあったようで、まさに流浪の民の生き証人。そうした様々なルーツを持つユダヤ教徒と共に、その頃のエルサレムにはキリスト教徒やイスラム教徒も隣り合わせで暮らしていた。そして生家は、建物の上階がアパート、真ん中に中庭がある回廊式の典型的な地中海様式。氏の音楽的ルーツにも、そんなわけで、まずはあの地域の土着の音楽というものがあるという。

「エジプト、トルコ、ヨルダンなどを含む地中海地域の音楽ですね。この音楽にも長調と短調の音階がありますが、音階の数はさらに10多く、それぞれがクォータートーン(四分音/半音のさらに半分の音程)から成るのです。その音楽は単旋律的で、主となる歌声のメロディが感情や霊的なものを一手に引き受け、そこに楽器伴奏が装飾を施して美しく色付けします。この主旋律が非常に力強い表現力を持つ。感情的なインパクトが、すべてこの主旋律に入っているのです」

こうした音楽に幼少時から親しんだ結果、氏はフレージングと音色、そして音程に対する非常に鋭敏な感覚を持つようになり、それが後年、その指揮にも大いに影響することになるのだが、その話はまた改めて。

高等教育を受け、英語にも堪能だった父親は英国委任統治政府の官僚。一方、母方の親戚には多数のラビがおり、その多くはシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)の聖歌隊長を務めていた。おのずと音楽文化や教育に非常に重きを置く環境だった。そして、子ども時代の家には「なかなかいい音を出す大きなラッパ型スピーカーを備えた、機械式のグラモフォン(円盤式蓄音器)」があり、また巨大な真空管をもつラジオを通して、いわゆる「西洋の音楽」に触れる機会にも事欠かなかったという。

さらには典礼音楽もまた、氏の音楽的感性に大きく寄与した。

「何しろ私は宗教や伝統の中に生まれ落ちたようなわけなので」と氏が言う時、それはユダヤ教に基づいた生活の伝統であり宗教上の儀式を指す。生まれ落ちた時から宗教音楽にどっぷりと浸かり、4歳か5歳の時には、すでにシナゴーグの聖歌隊でソロを務めるほど。そうした音楽は、楽器を伴わず、歌声だけで奏でられるものだったという。

さて、音楽の他に、文字もまた、宗教が氏にもたらしたものであった。すでに「2歳で聖書を朗読してみせて家族一同を驚かせた」というが、4歳で宗教学校の1年生に編入。そこですぐに英語や算数などを学び始め、次いでイェシヴァと呼ばれるさらに本格的な宗教学校に入学、タルムード(口伝律法)やトーラー(律法)などを学ぶ。学齢に達する頃にはそんなわけで勉強ももう随分進んでいたため、小学校入学時点では2年上のクラスに飛び級することに。

「そうするとね、何しろクラス一番のチビですから、運動なんかでは到底かなわない(笑)」

自然と氏の関心は、幼少時よりすでに親しんでいた音楽に向いていくことになる。

「そんなある日、先生の1人が病気になって代理の先生が来ましてね、その先生はバリトン歌手だったのですが、教室の黒板に、5度圏の丸い図(12の長調と12の短調を円形に配置した表)を書いて見せてくれたのです。私にはそれがとても魅力的、啓発的で、自明なことのように即座に理解できました。そんなことに触発されて、作曲も始めたんです」

この先生をはじめ、当時のエルサレムには、ナチス台頭前夜のドイツをはじめとする欧州諸国から逃れてくる人がたくさんいたという。「母国では大学教授だったり著名な芸術家だったりした人たちが、続々と学校の先生や音楽大学の教授になりました。結果、初等教育から大学まで、教育のレベルというものが劇的に向上したのです」

音楽に夢中だったエリアフ少年の様子に、まずは叔父がベニヤ板に弦らしきものを張った手作りギター(のようなもの)をプレゼントしてくれたのが6~7歳の頃。そして、「ちゃんと勉強した方がいいよ」と言って、長姉が町の音楽学校に連れて行ってくれたのが9歳の頃。学校では、まず聴音などのテストを受けさせられた。そして即座に「君には奨学金を出しましょう。来週から月曜と木曜にレッスンに通いなさい」と言われ、1台のヴァイオリンを手渡されたのだという。

しかし、早速始まったヴァイオリンのレッスンも、1948年のイスラエル独立戦争(※3)で中断されてしまう。

「非常に困難な時代でした。1年以上にわたり、私たちは文字通り、地下に住んでいるようなものでした。爆撃がひっきりなしにありましたから」

「もっとも叔父は私が彼を継いでラビになると期待したんでしょうが」と、その代わりに指揮者になった氏は笑う。

当時のエルサレムはイスラエルの建国以前、英国の委任統治下にあった。インバル氏の父親は同じく英国統治下にあったアデン(現在のイエメン南端の港湾都市)生まれ、母親はシリアのダマスカス生まれ。それぞれ家族と共に19世紀末と20世紀初頭にエルサレムへ移住、そこで出会って結婚したというが、さらに遡ると、両家系ともスペインの異端審問(※2)を逃れて国外に脱出したユダヤ人の末裔であることが後の調査で分かったという。父方の祖先はアデンに落ち着く前にはオランダのロッテルダムやインドのムンバイにいた時期もあったようで、まさに流浪の民の生き証人。そうした様々なルーツを持つユダヤ教徒と共に、その頃のエルサレムにはキリスト教徒やイスラム教徒も隣り合わせで暮らしていた。そして生家は、建物の上階がアパート、真ん中に中庭がある回廊式の典型的な地中海様式。氏の音楽的ルーツにも、そんなわけで、まずはあの地域の土着の音楽というものがあるという。

「エジプト、トルコ、ヨルダンなどを含む地中海地域の音楽ですね。この音楽にも長調と短調の音階がありますが、音階の数はさらに10多く、それぞれがクォータートーン(四分音/半音のさらに半分の音程)から成るのです。その音楽は単旋律的で、主となる歌声のメロディが感情や霊的なものを一手に引き受け、そこに楽器伴奏が装飾を施して美しく色付けします。この主旋律が非常に力強い表現力を持つ。感情的なインパクトが、すべてこの主旋律に入っているのです」

こうした音楽に幼少時から親しんだ結果、氏はフレージングと音色、そして音程に対する非常に鋭敏な感覚を持つようになり、それが後年、その指揮にも大いに影響することになるのだが、その話はまた改めて。

高等教育を受け、英語にも堪能だった父親は英国委任統治政府の官僚。一方、母方の親戚には多数のラビがおり、その多くはシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)の聖歌隊長を務めていた。おのずと音楽文化や教育に非常に重きを置く環境だった。そして、子ども時代の家には「なかなかいい音を出す大きなラッパ型スピーカーを備えた、機械式のグラモフォン(円盤式蓄音器)」があり、また巨大な真空管をもつラジオを通して、いわゆる「西洋の音楽」に触れる機会にも事欠かなかったという。

さらには典礼音楽もまた、氏の音楽的感性に大きく寄与した。

「何しろ私は宗教や伝統の中に生まれ落ちたようなわけなので」と氏が言う時、それはユダヤ教に基づいた生活の伝統であり宗教上の儀式を指す。生まれ落ちた時から宗教音楽にどっぷりと浸かり、4歳か5歳の時には、すでにシナゴーグの聖歌隊でソロを務めるほど。そうした音楽は、楽器を伴わず、歌声だけで奏でられるものだったという。

さて、音楽の他に、文字もまた、宗教が氏にもたらしたものであった。すでに「2歳で聖書を朗読してみせて家族一同を驚かせた」というが、4歳で宗教学校の1年生に編入。そこですぐに英語や算数などを学び始め、次いでイェシヴァと呼ばれるさらに本格的な宗教学校に入学、タルムード(口伝律法)やトーラー(律法)などを学ぶ。学齢に達する頃にはそんなわけで勉強ももう随分進んでいたため、小学校入学時点では2年上のクラスに飛び級することに。

「そうするとね、何しろクラス一番のチビですから、運動なんかでは到底かなわない(笑)」

自然と氏の関心は、幼少時よりすでに親しんでいた音楽に向いていくことになる。

「そんなある日、先生の1人が病気になって代理の先生が来ましてね、その先生はバリトン歌手だったのですが、教室の黒板に、5度圏の丸い図(12の長調と12の短調を円形に配置した表)を書いて見せてくれたのです。私にはそれがとても魅力的、啓発的で、自明なことのように即座に理解できました。そんなことに触発されて、作曲も始めたんです」

この先生をはじめ、当時のエルサレムには、ナチス台頭前夜のドイツをはじめとする欧州諸国から逃れてくる人がたくさんいたという。「母国では大学教授だったり著名な芸術家だったりした人たちが、続々と学校の先生や音楽大学の教授になりました。結果、初等教育から大学まで、教育のレベルというものが劇的に向上したのです」

音楽に夢中だったエリアフ少年の様子に、まずは叔父がベニヤ板に弦らしきものを張った手作りギター(のようなもの)をプレゼントしてくれたのが6~7歳の頃。そして、「ちゃんと勉強した方がいいよ」と言って、長姉が町の音楽学校に連れて行ってくれたのが9歳の頃。学校では、まず聴音などのテストを受けさせられた。そして即座に「君には奨学金を出しましょう。来週から月曜と木曜にレッスンに通いなさい」と言われ、1台のヴァイオリンを手渡されたのだという。

しかし、早速始まったヴァイオリンのレッスンも、1948年のイスラエル独立戦争(※3)で中断されてしまう。

「非常に困難な時代でした。1年以上にわたり、私たちは文字通り、地下に住んでいるようなものでした。爆撃がひっきりなしにありましたから」

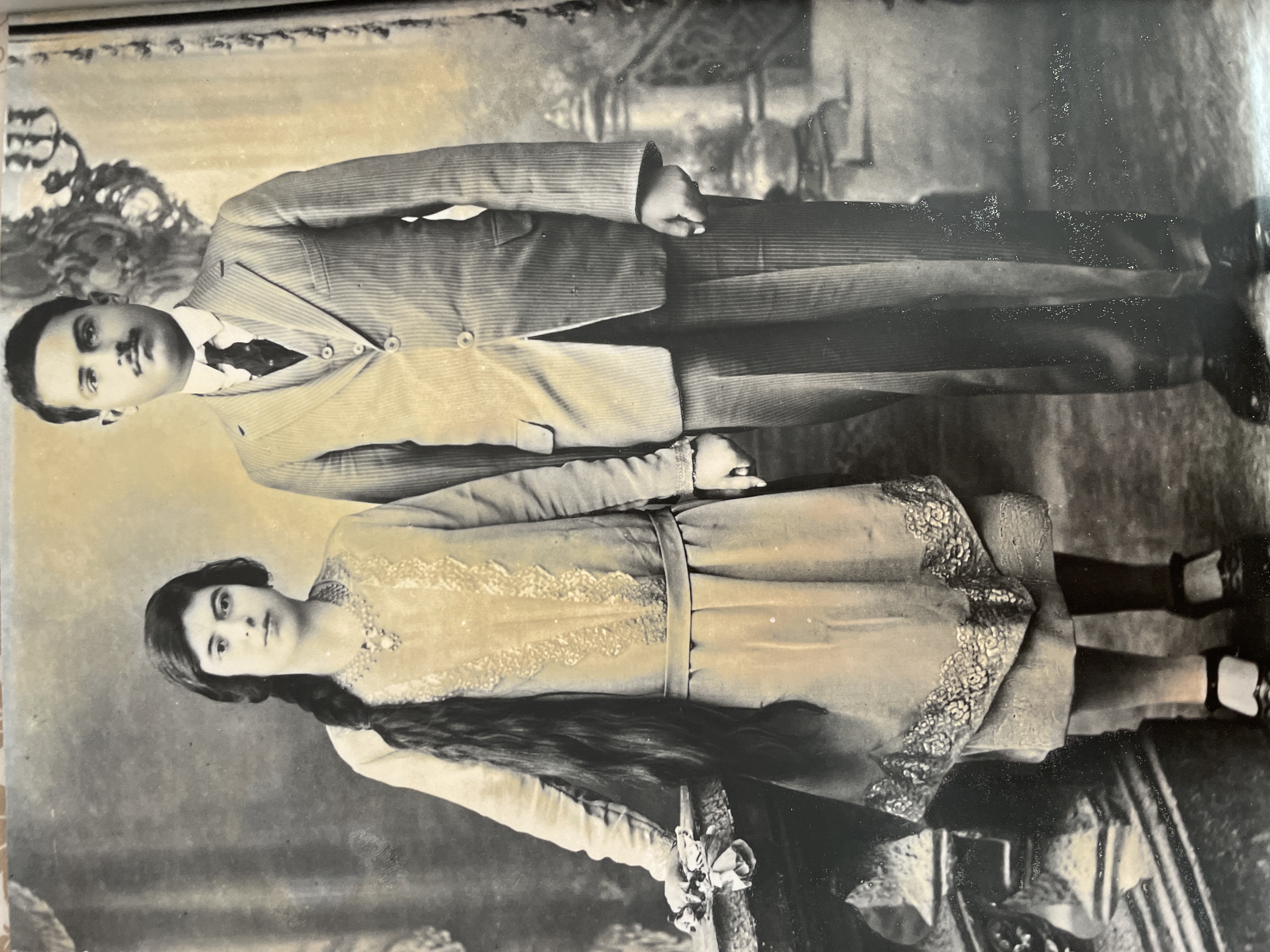

エリアフ・インバルの両親の結婚写真 (1927年)

指揮者になると決めた日

ようやく戦争が終わり、再び音楽学校に戻ってレッスン再開。ヴァイオリンの腕もメキメキ上達し、音楽学校のオーケストラですでにコンサートマスターを務めるほどになっていた13歳のエリアフ少年は、生まれて初めて「生で」プロ・オーケストラを聴く体験をする。

「オーケストラはコル・イスラエル・エルサレム放送交響楽団(Jerusalem Radio Symphony Orchestra“Kol Israel”/エルサレム交響楽団の前身〔コル・イスラエルはイスラエル放送協会の前身〕)、指揮者はスウェーデンのハインツ・フロイデンタール(1905~99)。カール・フレッシュの弟子だったマックス・ロスタル(1905~91)がモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番《トルコ風》を弾きました。それからメンデルスゾーンの《フィンガルの洞窟》に《イタリア》交響曲というプログラムでした」

驚くべき記憶力だが、「その日、私は指揮者になる、と決めたのです。だから非常によく覚えているのです」という。「指揮者がいて、ソリストがいて、そこでどうやって音楽が作られるのか、という仕組みを間近で聞きながら理解し、よし、これだ、と」

そう決めてからわずか1~2週間のタイミングで、実際に「指揮をする体験」に遭遇。音楽学校のオーケストラの指揮者から「僕が不在の時は君が指揮をしなさい」と言われ、その日がすぐに巡ってきたからだった。忘れもしないその曲はバッハのチェンバロ協奏曲第1番BWV1052(ピアノによる演奏)。

「それを私はヴァイオリンの弓で指揮したんです。非常に自然な感じがしました」

正式な指揮者デビューはまだずっと先だし、この後に入学する音楽アカデミーではヴァイオリンの勉強を中心に、作曲や理論など、広範囲にわたる勉強をすることになるのだが、演奏家ではなく、作曲家でもなく、指揮者になるのだ、というその最初の決断がすでにこんな幼い頃に明確な形でなされていたことに筆者は強い印象を受けた。

「なぜ指揮者なのか」という問いに対する答えは、この後に続く氏の人生航路のここかしこに、姿を変え、表現を変えながら幾度ももたらされるし、まさにその「なぜ」というところこそが、氏のマーラーであり、ブルックナーなのであろう。その答えを探し求める今後の旅程が楽しみでならない。

「オーケストラはコル・イスラエル・エルサレム放送交響楽団(Jerusalem Radio Symphony Orchestra“Kol Israel”/エルサレム交響楽団の前身〔コル・イスラエルはイスラエル放送協会の前身〕)、指揮者はスウェーデンのハインツ・フロイデンタール(1905~99)。カール・フレッシュの弟子だったマックス・ロスタル(1905~91)がモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番《トルコ風》を弾きました。それからメンデルスゾーンの《フィンガルの洞窟》に《イタリア》交響曲というプログラムでした」

驚くべき記憶力だが、「その日、私は指揮者になる、と決めたのです。だから非常によく覚えているのです」という。「指揮者がいて、ソリストがいて、そこでどうやって音楽が作られるのか、という仕組みを間近で聞きながら理解し、よし、これだ、と」

そう決めてからわずか1~2週間のタイミングで、実際に「指揮をする体験」に遭遇。音楽学校のオーケストラの指揮者から「僕が不在の時は君が指揮をしなさい」と言われ、その日がすぐに巡ってきたからだった。忘れもしないその曲はバッハのチェンバロ協奏曲第1番BWV1052(ピアノによる演奏)。

「それを私はヴァイオリンの弓で指揮したんです。非常に自然な感じがしました」

正式な指揮者デビューはまだずっと先だし、この後に入学する音楽アカデミーではヴァイオリンの勉強を中心に、作曲や理論など、広範囲にわたる勉強をすることになるのだが、演奏家ではなく、作曲家でもなく、指揮者になるのだ、というその最初の決断がすでにこんな幼い頃に明確な形でなされていたことに筆者は強い印象を受けた。

「なぜ指揮者なのか」という問いに対する答えは、この後に続く氏の人生航路のここかしこに、姿を変え、表現を変えながら幾度ももたらされるし、まさにその「なぜ」というところこそが、氏のマーラーであり、ブルックナーなのであろう。その答えを探し求める今後の旅程が楽しみでならない。

※1 「カバラー」はユダヤ教の神秘主義思想。「ラビ」はユダヤ教における宗教的指導者。

※2 中世ヨーロッパのキリスト教社会において、異端は厳しい取り締まりの対象となった。特に15世紀末~19世紀初頭のスペインではカトリックに改宗したユダヤ教徒およびカトリックに改宗したイスラム教徒に対して、偽装改宗ではないかと異端審問が行われ、多くの人が火刑や終身禁固に処された。

※3 1930年代後半から、ヨーロッパで迫害されたユダヤ人がパレスチナへ大量に移住、先住のアラブ人(パレスチナ人)との摩擦が深刻化。1947年11月29日、国際連合はユダヤ人とアラブ人とでパレスチナを分割する提案を行った。しかし、ユダヤ人と分割案に不満なアラブ人が衝突、パレスチナは内戦状態に。1948年5月14日、ユダヤ人がイスラエル独立を宣言すると、アラブ諸国はイスラエルに宣戦布告、イスラエル独立戦争(第一次中東戦争)が勃発。1949年2~7月に各国と休戦協定が結ばれ、戦争が終結するまで1年以上を要した。