第3回 パリ時代の恩師たち

取材・文/長坂道子(エッセイスト)Michiko NAGASAKA

(企画協力/平岡拓也)

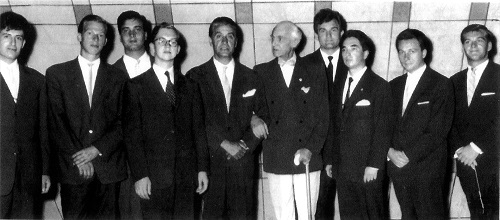

左端がインバル、左から5人目がチェリビダッケ(1960年)

名前の由来

故郷イスラエルで軍のオーケストラに在籍して2年目、インバル氏はもともとの名前Eliahu JosefをEliahu Inbalへ変えている。姓Josefはファーストネームとしても広く使われており、しばしば混同されたというのがその理由だ。Inbalの由来はユダヤ教の聖典『ミシュナ(Mishna)』で、そこに出てくるInbalとはベルの内側についている振り子のこと。「ベルは静止しているときは音が出ない。けれどベルが動くと振り子が当たって音を出す。指揮者にはぴったりだと思い、この名を選んだのです。私自身は音を出さない、けれど、私が腕を振るとオーケストラが音を出すわけですから」

「ある日、自分は必ず指揮者になるのだ」という決意表明のような改名。そしてその決意に突き動かされてのことだろう、改名に前後するこの時期、オーケストラでコンサートマスターとアシスタント指揮者の任をこなしながら、氏は車で30分ほどのところにあるテルアビブの大ホールに足繁く通ったものだった。窓からこっそり忍び込んで物陰に隠れ、コンサートのリハーサルを聞くためだったという。

「バーンスタイン、クーベリック、フリッチャイ、マルケヴィッチなど、多くの指揮者のリハーサルに聞き入ったものでした。またルービンシュタイン、アラウ、メニューイン、ハイフェッツといった素晴らしいソリストたちの音楽にも触れることができたのです」

ホール内、舞台裏の廊下や階段の隅々に至るまで、そんなわけで熟知していたというが、時には「警備員に見つかって捕まることもあった(笑)」。ともあれ、この「忍び込んで聞いたリハーサルの数々」こそは、指揮についての「最初の、そして最高の学校だった」と青年時代を回想する。

師に恵まれたパリ時代

インバル氏が留学先をパリ国立高等音楽院に定めた理由は、この音楽院の「フランス指揮科」の学生には素晴らしいオーケストラを指揮する機会が与えられていたことだった。「音楽院首席オーケストラ(Orchestre De Grands Prix)」という名の、ヨーロッパ最高レベルの水準を持つオーケストラだった。「フランス指揮科」はその名が示すように、非常に限られた数の外国人にしか門戸が開かれておらず、インバル氏が受験した1959-60年の募集時には、2人の外国人枠に応募者は60人もいたという。「幸運なことに」インバル氏は難関をかいくぐって合格。担当教官は、ルイ・フレスティエ(1892~1976)、次いでマニュエル・ロザンタール(1904~2003)だった。「私は毎週、この名門オーケストラを指揮することができました。素晴らしい経験でした」

「師に恵まれた」ということをよく口にするインバル氏だが、パリに留学し、いよいよ本格的に指揮を学んでいく中で、最初に師事したフレスティエは、「ラヴェルやドビュッシーなど、フランス音楽においてその専門性が卓越していた」のはもちろんのこと、彼からは実はワーグナーについても多くを学んだという。毎週、学生たちはピアノでワーグナーの曲を弾き、各箇所を説明することを課された。「フレスティエ自身がオペラの指揮者だったことが土台になっていたと思います。音楽をどうオーガナイズするかということに関して、大変な知識を授けてくれました」

音楽院ではオリヴィエ・メシアン(1908~92)にも教えを受け、また個人的にナディア・ブーランジェ(1887~1979)の指導にも接する。数多く出席したメシアンの講義ではその哲学を学び、ブーランジェという偉大な人物に触れ得たことも大きな財産となった。しかしパリ時代のインバル氏が「最も影響を受けた」のは、フランコ・フェラーラ(1911~85)、そしてセルジュ・チェリビダッケ(1912~96)だったという。いずれも音楽院の夏休み中に参加したサマーコースでの出会い。フェラーラはオランダ・ヒルフェルスム、チェリビダッケはイタリア・シエナでの受講だった。

「チェリビダッケはすべてを科学的に説明しました。どうやって体を動かすかに始まり、スコアのすべての声部の理解、声部同士の関係、そしてフレージング、いずれも科学なのです。彼は主声部に非常に重きを置きました。他の声部はそのサポート、という考えですから、コントラバス、音が大きすぎる、チェロ、大きすぎる、となるのですね。こうした主声部に乗っていく感覚というのは、私が幼少期から親しんできたメリスマ唱法の文化にも見られるもので、この点で、私は彼とつながる要素を見つけたのでした。とはいえ、私は、他声部が主声部に仕える補助的な扱いであるという点は取り入れませんでしたが」

そんなチェリビダッケの講義の中で、思い出に残るシーンがある。ある日、彼は60人いた受講者(実技を伴う受講生20人と、聴講する形の受講生40人)全員にベートーヴェン第5交響曲の出だしの2フレーズだけを指揮させた。同じ箇所を60回。「すると毎回、オーケストラの音が全然違うのです。ある時は1+1=2のような実際的な音、ある時はとても情緒的、別のある時は宇宙的、というように。演奏家たちは楽譜を見なくたっていい、なんなら指揮者を見なくたっていい、なのに指揮者が違うだけでそれだけの違いが出るのだということを目の当たりにしました」

チェリビダッケが「科学に基づいた先生」だとすれば、フェラーラは「本能に基づいた先生」だったという。「彼は少しシチリア訛りのあるイタリア語しか話せなかったし、彼からは一度たりとも大きな哲学とか文学とかの話を聞いたことがない。とてもポジティヴな意味で、非常にプリミティヴな人だった。けれど音楽においては天才だった」

そのように氏が形容するフェラーラ。その天才ゆえだろうか、彼はコンサートで指揮をしている最中、スローテンポの楽章であまりにも音楽に没頭するせいなのか、意識を失って倒れてしまうことがあった。それが何度も起き、「大変残念なことだったけれど」結局、指揮をするのをやめて教育者になったという。「学生が潜在的に持っているものを感知することに非常に長けていた」フェラーラだが、その彼が自分の中から引き出してくれたのは「本能に従う自由さ」だったと氏は感じている。

学生寮での出会い

パリでの学生時代にインバル氏が暮らしていたのは、シテ・ユニヴェルシテールという学生寮が林立する地区だった。そこでの特筆すべき出来事を2点、記しておこう。

まず1つは、このシテ・ユニヴェルシテールで学生オーケストラを立ち上げ、自ら指揮棒を振ったということ。音楽院の学生を中心に、それ以外の音楽学校の学生も参加し、弦楽器を中心とした室内オーケストラの規模だったが、コンサートも度々開き、「とても良い響きのオーケストラになった」と懐かしむ。

学生寮時代のもう1つの出来事、それはそこで将来の伴侶となる女性に出会ったことだった。出会いの場所は学生食堂。女子学生数人と座っていた時に、近くにいたその女性にも合流するように声をかけたのが最初だったが、その日の晩、サル・ガヴォーでのコンサートで偶然再会。ちょっと通好みの本格的なプログラムだったが、そこに来ているということはきっと音楽が好きな人に違いないと確信。「カラヤンとベルリン・フィルのコンサートのチケットを学生料金で2枚買って翌日、彼女を誘いました。そうしたらコンサートの日に、なんと彼女、登山靴みたいなブーツでやって来たんです。そのコンサートはパリの社交界勢揃いみたいな夜で、みんな正装して来ているというのに、その中でいきなり登山靴(笑)。まあそんなおかしい思い出もありますが、そうして将来の妻と出会ったのでした」

登山靴の彼女の名前はヘルガさん。フランス文学と文献学の勉強をしにソルボンヌ大学に留学していたドイツ人で、持っていたレコードにはストラヴィンスキーの《詩篇交響曲》やモダンな楽曲などもあり、大学ではドビュッシーについての講義を聴講するような女性だったという。

恋人となったヘルガさんと連れ立って、あるいは1人で、あるいは友人と、パリ時代のインバル氏はカラヤンをはじめ、パリに演奏にやってくる一流のオーケストラと指揮者を間近で聴く機会に多数、恵まれた。これもまた、学校とは別に、多くの学びを与えられる野外学習のようなもの。「学生切符が買えますから、昔のように裏口から忍び込んでリハーサルを聞くのでなく、ちゃんとホール内の客席でリハーサルと本番を聞きましたよ(笑)」

イタリアの新聞から。タイトルに「イスラエル人インバルは、ノヴァーラでカンテッリの名のもとにスカラ座管弦楽団を指揮した」とあり、リードには「若き指揮者は30歳で、エルサレムの貧しい家庭に生まれ、5人の兄弟姉妹がいた。彼の国際的な名声は、1963年にノヴァーラで開催されたグィード・カンテッリ国際コンクールで優勝したことによる。公演は熱狂的な観客の反応を呼び、終演後はアンコールの声が相次いだ」と書かれている。(1966年)

イタリアでのデビュー

そんな充実したパリ留学時代を終えるタイミングで、インバル氏はグィード・カンテッリ国際指揮者コンクールで優勝する(1963年)。副賞の賞金とは別に、正賞としてイタリアでの3つのコンサートを指揮する機会が与えられ、トリノ、ボローニャ、パレルモでそれぞれ指揮をした。実質的に、これがインバル氏の正式な「指揮者デビュー」となる。27歳のことだった。

この1年目の3つのコンサートが、翌年にはスカラ座やフェニーチェ劇場をはじめとする15のコンサートになり、そして3年目には「時間がない」とオファーを断らざるを得ないような状況に。カンテッリ・コンクール優勝のニュースは祖国イスラエルでも「エリアフ・インバルが最高峰の国際的な賞をとった」と報道され、熱狂的に迎えられた。それを受けてイスラエル・フィルでの初仕事も実現。カンテッリでの優勝は若き指揮者の卵にとって、「大変に幸福な入り口になった」のだった。

カンテッリ・コンクールでは、恩師フェラーラも審査員の1人として名を連ねていたそうだが、コンクール終了後、そのフェラーラがかつての愛弟子にお祝いの言葉を告げた後にこう言った。「君、本来の野生性に戻りなさい」

「フェラーラに学んだ後、チェリビダッケのもとでふた夏勉強したことで、もともと、気質としてはフェラーラと同じくらい蒸気爆発的なタイプ(笑)の私が、ひょっとして科学的、構造的になりすぎた、と彼は感じたのでしょうか。もう一度、自発的・本能的な方向に戻る必要があったのかもしれません」

なるほどインバル氏は、「最も影響を受けた」チェリビダッケをはじめ、フェラーラ、バーンスタイン、カラヤンといった優れた師や先達から実に多くのことを学び、多大な影響も受けた。その一人ひとりから本質的なことを教わり、異なる種を蒔いてもらった。しかし氏の考える学びにおける真実は何かというと、それは結局「私は私自身のパーソナリティの囚人なのだ」というところに行き着くのだという。「自分は自分から逃れられない。そう、蒔かれた種を育てていくのは結局自分なのですね」

と同時に「学びは一生続くのだ」とも。90歳を間近に控える今もなお、コンサートホールに通い続けるのは、若い人のものであろうと、熟達の人のものであろうと、良いコンサートからは常に学ぶものがある、と確信しているから。

「私は生涯、学生なのです。ひょっとして100歳くらいになれば、少しは何かを知るという境地に至れるでしょうか……」